Martin Walser schreibt heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf S. 18: „Nur Jesus beginnt seine Sätze mit Wahrlich.“

Ist das wahr? Hat Jesus seine Sätze echt mit „Wahrlich“ begonnen? Sprach er echt so gut deutsch? Ich schlage die von Walser zitierte Stelle im Evangelium nach Matthäus 18,3 in verschiedenen Fassungen des Neuen Testaments auf und finde folgende Wörter, die Jesus in echt gesagt haben soll, wobei ich hier jeweils in Klammern Ort und Jahr der Erscheinung des Buches beifüge: „In verità“ (Roma 1974), „warlich“ (Wittenberg 1545), „Amen“ (Freiburg 1980), „Wahrhaftig“ (Gütersloh 2006), „Truly“ (Stonehill Green 1971), ἀμὴν (Stuttgart 2012).

7 unterschiedliche Worte, die Jesus gesagt haben soll! Ja was denn nun? Wer hat nun recht? Wer sagt uns denn endgültig die volle Wahrheit über Jesus Christus? Martin Walser am 31.10.2015, Martin Luther im Jahr 1517, Holger Strutwolf im Jahr 2012, die Conferenza Episcopale Italiana im Jahr 1974, die Katholische Bibelanstalt im Jahr 1980, The Bible Societies im Jahr 1971, das Projekt Bibel in gerechter Sprache im Jahre 2006?

Eine Entscheidung muss gefällt werden! Und ich entscheide … als guter Demokrat … mit der Mehrheit! Gewinner sind: Stuttgart 2012 und Freiburg 1980! Also „Amen“ bzw. „ἀμὴν“. Hurra! Diese beiden Wörter – so glaube ich – hat Jesus ausgesprochen.

Meine sachliche Begründung dafür lautet: Da Jesus (trotz rudimentärer Kenntnisse des Lateinischen und Griechischen, die wir annehmen dürfen) meist in Aramäisch gepredigt und sicher auf Hebräisch aus den Schriften zitiert hat, dürfte er wohl auch die aramäische bzw. hebräische Bekräftigungsformel Amen verwendet haben. Offen muss bleiben, wie er dieses Amen genau ausgesprochen hat; aber dass Jesus genau diese Formel „Amen“ verwendet hat, glaube ich fest.

Amen (auch „aman“, „amin“ lautend) ist eine Formel, mit der damals ein festes Vertrauen, eine persönliche Gewissheit ausgedrückt, besser „gesetzt“ oder auch „eingesetzt“ wurde. Durch Amen, eine mündliche Bestätigungsformel, wurde eine sprachliche gegebene Gewissheit bekräftigt. Jesus verwendet Amen stets, bevor er seine höchst persönliche Lehre, also die „Lehre Jesu Christi“, wie wir heute sagen dürfen, in Wahrheit in der Ich-Form verkündet. „Ich sage euch…“ folgt dann, „Ego de… “ auf griechisch, … und dann folgt stets eine ganz bestimmte, durch das Ich Jesu bekräftigte Behauptung. Jesus verkündet also die Wahrheit im Lichte des Ich.

Amen, zu deutsch also „so sei es“, „so ist es“, „so will ich es“, ist also Wahrheit im Lichte des Ich!

O ihr Lehrlinge Jesu Christi, o ihr deutschen Martins und Friedrichs, tilgt nun einige Buchstaben nach und nach weg! Schrumpft sie auf das Mindestmaß! Magert die sieben Übersetzungen des griechisch verfassten neuen Testaments auf Gerippe und Knochen ab! Entschlagt euch für einen Augenblick eurer Kenntnisse aus Theologie, Kirchen- und Literaturgeschichte! Vergesst ein winziges Nu lang die gesamte Kirchengeschichte! Seid oder werdet wie er!

Dann, Martin, Friedrich bzw. Fritz (darf ich dich so nennen?), Hans, Hermann, Hinz und Kunz, Lehrling Jesu Christi, nimm diese abgemagerte Fassung herab vom Kreuz deines philologisch-theologischen Seziertisches. Gib dem komplett abgemagerten Jesus, diesem überragenden, großartigen Muthmacher, dem Mutmacher und Bekräftiger Raum in dir. Und dann hast du auch die beste Übersetzung des hebräischen Amen, das es dich drängt – wie sagtest du doch? – „in dein geliebtes Deutsch zu übertragen“.

WAHR (heit im) L (ichte des) ICH

Amen, warlich (Martin Luther), wahrlich (Martin Walser).

Die beiden Martins haben recht. Das „Wahrlich/warlich“ der beiden Martins ist die Übersetzung, die Inhalt und Botschaft des hebräischen bzw. aramäischen oder auch jesuanischen Amen am besten wahrt und bewahrt.

Beleg:

Martin Walser: Der Muthmacher. FAZ, 31.10.2015, S. 18

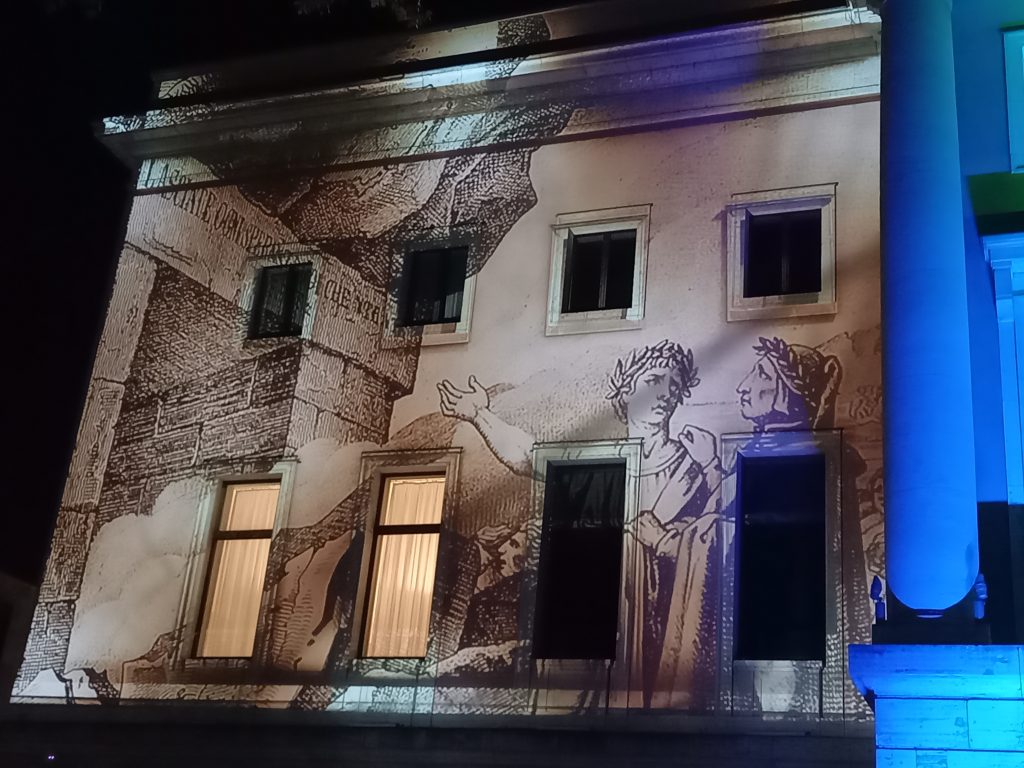

Bild:

Kreuzabnahme. Ein tiefes Relief, tief tief verborgen im Teutoburger Wald, 11 km Fußmarsch vom Hermannsdenkmal bei Detmold entfernt. Eigenes Smartphone-Foto des Bloggers vom 25.10.2015

Die hebräische Bibel, so schreibt es zutreffend Eckhard Nordhofen, ist „kein Lesebuch, sondern in den meisten Passagen eine Rezitationsvorlage.“ Die der Bibel angemessene Darbietung sei somit nicht das stumme Nachlesen, sondern das Vorlesen, „lautes Lesen, das sich nicht wie normales Sprechen anhört, sondern eher wie ein Singsang„. In diesem Singsang, schreibt Nordhofen, werde die Heiligkeit des „Namens“ hörbar gemacht.

Die hebräische Bibel, so schreibt es zutreffend Eckhard Nordhofen, ist „kein Lesebuch, sondern in den meisten Passagen eine Rezitationsvorlage.“ Die der Bibel angemessene Darbietung sei somit nicht das stumme Nachlesen, sondern das Vorlesen, „lautes Lesen, das sich nicht wie normales Sprechen anhört, sondern eher wie ein Singsang„. In diesem Singsang, schreibt Nordhofen, werde die Heiligkeit des „Namens“ hörbar gemacht.

Ein Wanderer erzählt: „Es war früh am Tag. Ich stand einsam, vorne an die Reling gelehnt, auf dem Bug eines Schiffes. Unter dem Vordersteven wogten in gleichmäßigem Takt die grünschimmernden Wellen wie die Wipfel eines Waldes, über mir spannte sich ein wolkenloser Winterhimmel. Mein Blick flog dem Geier gleich schwebend über die Gischt dahin auf die Morgenwolken zu. Der aus der unergründlichen Tiefe heraufragende Tang streifte mit leichter, fast zärtlicher Berührung den Bauch des Schiffes. Wir hielten unerschütterlich Kurs, gleichmäßig tuckerten die Motoren. Uns umgab eine unermessliche Weite, grün wie ein Fichtenwald schimmerte das Meerwasser. Vor uns lagen fruchtbare Gegenden, Täler mit satten Weiden, von denen die Sagen berichtet hatten. Im Bauch des Schiffes schlief die Besatzung. Ab und zu erklang krächzend ein Lied aus dem Lautsprecher. Die Mannschaft wünschte sich immer wieder Paolo Conte. Jeden Tag besuchte uns gegen Mittag ein Seeadler, den die Seeleute durch kleine, aus der Kombüse gereichte Fleischstückchen angefüttert hatten.“

Ein Wanderer erzählt: „Es war früh am Tag. Ich stand einsam, vorne an die Reling gelehnt, auf dem Bug eines Schiffes. Unter dem Vordersteven wogten in gleichmäßigem Takt die grünschimmernden Wellen wie die Wipfel eines Waldes, über mir spannte sich ein wolkenloser Winterhimmel. Mein Blick flog dem Geier gleich schwebend über die Gischt dahin auf die Morgenwolken zu. Der aus der unergründlichen Tiefe heraufragende Tang streifte mit leichter, fast zärtlicher Berührung den Bauch des Schiffes. Wir hielten unerschütterlich Kurs, gleichmäßig tuckerten die Motoren. Uns umgab eine unermessliche Weite, grün wie ein Fichtenwald schimmerte das Meerwasser. Vor uns lagen fruchtbare Gegenden, Täler mit satten Weiden, von denen die Sagen berichtet hatten. Im Bauch des Schiffes schlief die Besatzung. Ab und zu erklang krächzend ein Lied aus dem Lautsprecher. Die Mannschaft wünschte sich immer wieder Paolo Conte. Jeden Tag besuchte uns gegen Mittag ein Seeadler, den die Seeleute durch kleine, aus der Kombüse gereichte Fleischstückchen angefüttert hatten.“

Ein harter Brocken, was hier in der Überschrift steht! Dennoch gefällt mir dieser philosophisch-theologische Brocken. Immer wenn ich, der sehr schwach praktizierende, der sehr schlechte Knecht des Christentums mit Muslimen spreche oder mit ihnen bildhaft gesprochen zusammenrumple, wird mir das sofort klar, ebenso auch beim Studium der Hadithe, des Talmud oder der paulinischen Briefe.

Ein harter Brocken, was hier in der Überschrift steht! Dennoch gefällt mir dieser philosophisch-theologische Brocken. Immer wenn ich, der sehr schwach praktizierende, der sehr schlechte Knecht des Christentums mit Muslimen spreche oder mit ihnen bildhaft gesprochen zusammenrumple, wird mir das sofort klar, ebenso auch beim Studium der Hadithe, des Talmud oder der paulinischen Briefe.