Say something back

How do you think dying thoughts

when finally the wind

between silence and echo

kisses you with promises of tomorrow?

When suddenly the rose in the front garden

freed from the hollow of winter laughs yellow?

Who thinks about shovels digging black earth

when in the park couples linger

lying on sun warmed grass not beneath?

When children clap at the sight of a swan

not twisting its neck not plucking it naked?

By the window overlooking the garden

where you buried a kit fox last summer

you’re thinking of making home

making love checking his heart beat

*In response to Cardiomyopathy by Denise Riley in Say Something Back

Entnommen aus: Petra Hilgers: The heart neither red nor sweet.

erbacce-press, Liverpool UK 2021, ISBN: 978-1-912455-21-8

Mich erreichte im Juli aus Immenstadt die Anfrage, ob ich wohl einige Gedichte der Autorin Petra Hilgers aus dem Englischen übersetzen möchte. Ich las die beigelegten Texte durch und war auf der Stelle stark beeindruckt von diesen Gedichten! Sie schlugen sofort verschiedene Saiten in mir an. Eine Übersetzung ins Deutsche wäre ein Versuch, diese verschiedenen Saiten in einen Zusammenklang zu bringen und damit auch das englische Original zu stärkerem Schwingen zu bringen. Ich war sofort und ohne Einschränkung bereit, zu dem Vorhaben beizutragen, diese auf Englisch verfassten Gedichte der in Deutschland geborenen Petra Hilgers ins Deutsche zu übersetzen.

Nach einigen Stunden, Tagen, Wochen des Sinnens, Nachsinnens, Singens entstand folgende Übersetzung, die ich der Autorin vorlegte, und der sie mit einigen wenigen Änderungen ihren Segen gab:

Sag etwas zurück

Wie denkst du sterbende Gedanken

wenn schließlich der Wind

zwischen Stille und Echo

dich küsst mit Verheißungen von morgen?

Wenn die Rose im Vorgarten

befreit von der Höhlung des Winters plötzlich gelb auflacht?

Wer denkt an Schaufeln die sich in schwarze Erde graben

wenn müßige Paare im Park

auf sonnwarmem Gras liegen nicht darunter?

Wenn Kinder beim Anblick eines Schwans klatschen

ihm nicht den Hals umdrehen ihn nicht nackt rupfen?

Am Fenster mit Blick auf den Garten

in dem du letzten Sommer einen Fuchswelpen begraben hast

denkst du daran ein Zuhause zu schaffen

Liebe zu machen seinen Herzschlag zu prüfen

*Als Antwort auf Cardiomyopathy von Denise Riley in Say Something Back

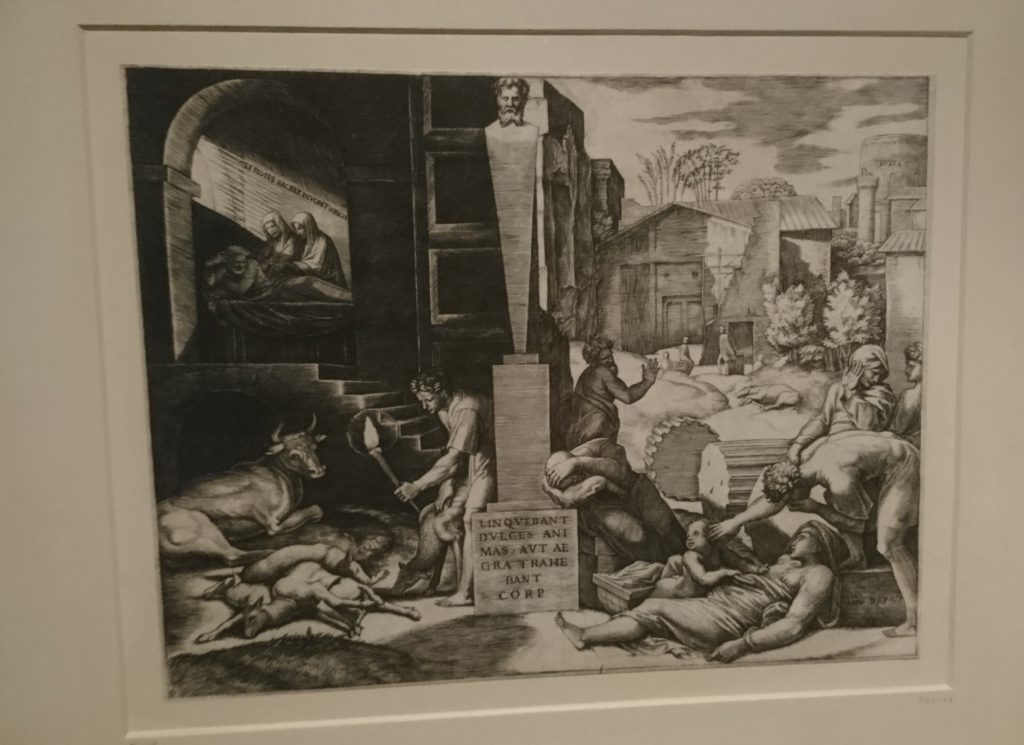

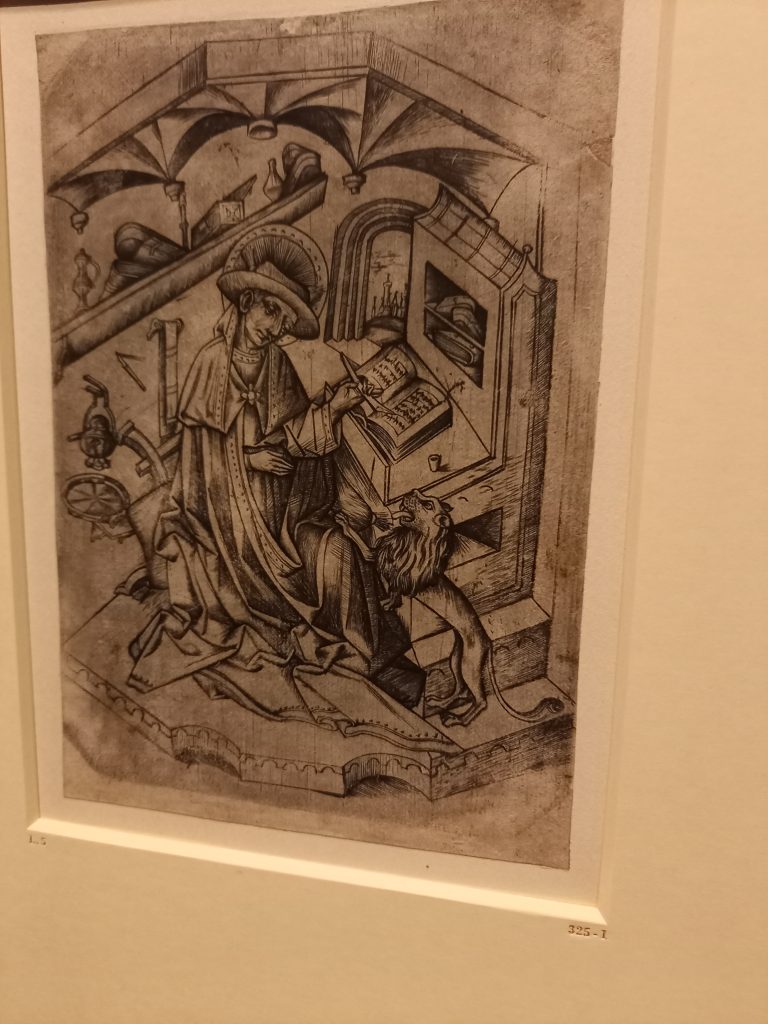

Das Bild oben zeigt den Hl. Hieronymus in der Schreibstube. Kupferstich entstanden um 1435-1440. Als Urheber gilt der sogenannte Meister des Todes Mariae. Staatliche Museen Berlin, Kupferstichkabinett. Das Blatt ist noch bis 3. Oktober zu sehen in der Ausstellung: Spätgotik. Aufbruch in die Neuzeit. Berliner Gemäldegalerie