Die COVID-19-Quarantäne bedeutet für viele in so manchem europäischen Land Hunger, Versorgungskrise, Abgeschnittensein. Der Staat kann nicht überall sein, kann nicht allen helfen. Aber hier zeigt sich auch das Beste in den Menschen, ein mitfühlendes Herz! Auch in der Hauptstadt des größten europäischen Landes gelten jetzt strenge Ausgangsbeschränkungen. Guter, vorbildlicher Einsatz junger Bürgerinnen und Bürger im Freiwilligendienst um Jegor Schukow für diejenigen Menschen in Moskau, die durch die Quarantäne besonders hart getroffen werden. Konkrete Hilfe für die Menschen! Gut, macht weiter so!

„Are we going to survive our next few breaths?“ Hilary Mantels befreiende Grundeinsicht

„Werden wir die nächsten paar Atemzüge überleben?“

In unseren durch und durch gesicherten Zeiten fällt es uns wohl zunehmend schwer, das Grundgefühl zu verstehen, das die Menschen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder überfiel, sie beherrschte, sie zum Glauben trieb und vom Glauben abfallen ließ: das Gefühl der gestundeten, der aufgeschobenen Sterbestunde, der Gedanke an den eigenen Tod als ständigen Wegbegleiter, das Ringen um jeden Atemzug, der der letzte sein konnte.

Hilary Mantel, die in der Grafschaft Derbyshire geborene Schriftstellerin, fasst dieses alle Jahrhunderte, alle Jahrtausende der bisherigen Menschheitsgeschichte durchziehende Grundgefühl in einem Gespräch über den dritten Teil ihrer Cromwell-Trilogie in die folgende brillante Formulierung: „Are we going to survive our next few breaths?“

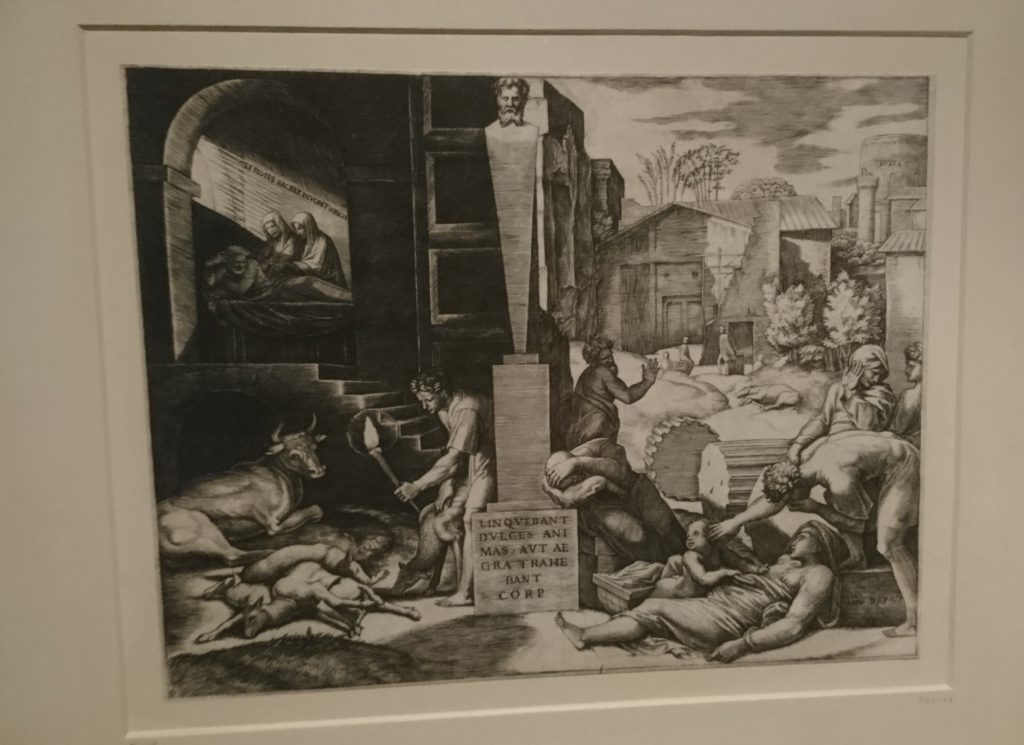

Der unzeitige, der vorzeitige Tod, die Todesgefahr war dieser Schatten, der die Menschen im Alltag begleitete. Man starb früher vor allem an Infektionskrankheiten aller Art – Atemwegserkrankungen wie Tuberkulose und Lungenentzündungen zuvörderst -, an bakteriellen und viralen Seuchen, Epidemien, „Plagen“, Pest, Pandemien, man starb an Verletzungen und Unfällen, man starb in Kriegen, in Raubüberfällen, Brandschatzungen, Feuersbrünsten, Vergiftungen, Hungersnöten.

Man erreichte fast nie das Ablaufdatum der biologischen Uhr, also jene Altersgrenze, an der der menschliche Organismus nicht mehr die Kraft zum Weiterleben – und das heißt: zum Weiterkämpfen – hat.

Die heute so pandemisch verbreiteten Wohlstandskrankheiten wie Übergewicht aufgrund von zu reichlicher Ernährung und Bewegungsmangel – oder auch zahllose vermeidbare chronische Erkrankungen wegen des Tabakrauchens – gab es nur in der winzigen Schicht des begüterten Adels.

Normal dagegen waren plötzlich hereinbrechende Unglückslagen, Pest, Infektionen, Hunger, Krieg. Raffael starb mit 37 Jahren, Mozart mit 35. Überrascht war man trotz aller Trauer durch derartige „vorzeitige“ Sterbefälle nicht. Sie waren die Norm.

Die derzeit in aller Munde diskutierte Corona-Pandemie vermag einen schwachen Eindruck, einen milden Abklatsch davon zu geben, in welcher fundamentalen Unsicherheit die Menschen zu Zeiten eines Cromwell, eines Thukydides, eines Achilles oder auch eines Napoleon lebten.

Unser heutiger Ausnahmezustand war früher der Normalzustand.

Heute, in unseren von unvergleichlicher Sicherheit geprägten reichen Gesellschaften (in der reicheren Hälfte der Weltbevölkerung wohlgemerkt, nicht in den armen Staaten!) sterben die meisten Menschen erst in hohem Alter an Herz-Kreislauferkrankungen und an Krebs, während infektiöse Erkrankungen wie Lungenentzündung oder COVID-19 nur mehr 3-5% der Todesursachen ausmachen und gewaltsames Sterben nahezu verschwunden ist – selbst wenn jeder Sonntagabend mit der Unzahl an seriell gefertigten Krimis das Gegenteil zu verkünden scheint.

Nach den und zusätzlich zu den Pandemien der vermeidbaren Wohlstandserkrankungen (überwiegend durch menschliches Fehlverhalten bedingt) haben wir nun eine weitere Pandemie zu bewältigen – die Corona-Pandemie. Nach Dimension, Wucht, Dauer, statistischer Relevanz kommt sie bisher den bereits vorhandenen nicht-infektiösen Pandemien noch nicht nahe, an die wir uns gewöhnt haben. Denn weiterhin sterben die allermeisten Menschen und werden die meisten Menschen an ganz anderen Ursachen sterben – nämlich an Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs, ferner auch weiterhin an opportunistischen Infektionen wie Lungenentzündung, COVID-19 oder Noro-Viren. Die Todesfälle durch COVID-19 laufen derzeit als kleiner statistischer Zusatz mit. Sie werden durch eine gigantische mediale Überhöhung freilich rund um die Uhr buchstäblich ins Volk gepeitscht und getrommelt.

Ihre Unvermeidbarkeit und ihre vermeintliche Neuartigkeit sind es, die zunächst einmal Angst vor COVID-19 machen und das gesamte staatliche Gefüge durcheinander wirbeln! Politics of fear! Angst vor Kontrollverlust als Triebfeder der Politik! Die Allmachtsfantasien der modernen, risikoarmen Wohlstandsgesellschaften werden durch COVID-19 gebrochen. Der unzeitige, der nicht planbare, der nicht erwartbare Tod tritt wieder als ständiger Begleiter an die Seite des Menschen, so wie er dies in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden auch gewesen ist. Es tritt wieder eine Art Normalzustand der Menschheitsgeschichte ein.

In der Muttersprache Hilary Mantels, der ich an dieser Stelle von Herzen danke, möchte man sagen:

Buck up, come on, things aren’t that bad. They aren’t that new, either. We will survive our next few breaths, in all likelihood.

„Convivere con il virus“, oder: Wie wir lernen, mit dem Virus zu leben. Die besonnene Lagebeurteilung des Fabrizio Pregliasco

Gute, kluge, besonnene Hinweise, Fakten und Vorschläge des in Mailand wirkenden Virologen Fabrizio Pregliasco, gerade erst im STUDIO24 des italienischen Sender RAINEWS24 geäußert! Es war eine Freude zuzuhören. Hier das Wichtigste zum Nachlesen:

1) Das Virus wird nicht verschwinden. Wir werden auch in Zukunft mit dem Virus leben. Virale Infektionen mit neuartigen Erregern sind und bleiben Teil der menschlichen Entwicklung. „Non ci potremo liberare dal virus.“

2) Der Anstieg der gemeldeten Fälle hat sich abgeflacht, die Spitze der Kurve zeigt einen plateauartigen Verlauf. Das Abklingen der Seuche wird ebenfalls nur allmählich erfolgen.

3) Die seuchenpolitischen Maßnahmen sollten auch in Zukunft auf folgende drei Ziele ausgerichtet bleiben: Eindämmung der Ansteckungsgefahr („restringimento“), möglichst punktgenaue Erfassung der tatsächlichen aktuellen Infektionen („individuazione“), Abmilderung der Folgen solcher Ansteckungen („mitigazione“).

4) Die Lockerung der angeordneten Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung sollte nach Lage schrittweise, gestaffelt, wahrscheinlich auch unterschieden nach einzelnen Regionen Italiens entschieden werden. Die öffentlich zugänglichen Orte werden je nach Dringlichkeit und Risikopotential nach und nach wieder geöffnet. „Le discoteche saranno le ultime – die Diskos kommen als letzte dran“. Die Lombardei wird möglicherweise die letzte Region sein, die zur Normalität zurückkehrt.

5) Als neu entdeckte Ansteckungsherde mit sehr hohem Risiko haben Alten- und Pflegeheime zu gelten.

6) Überraschend aus der Sicht des jahrzehntelang forschenden Virologen Pregliasco an diesem neuartigen Corona-Virus ist die sehr hohe Zahl an asymptomatischen Infektionen (es treten keinerlei Krankheitszeichen auf) und das im Vergleich zu ähnlichen Viren hohe Übertragungsrisiko.

7) Derzeit werden 12 theoretisch mögliche Impfstoffe auf Wirksamkeit und Verträglichkeit systematisch untersucht. Wahrscheinlich sind in etwa einem (1) Jahr Impfstoffe in ausreichender Menge verfügbar.

8) Dennoch wird das Virus wellenartig wiederkehren („onde di rientro“).

9) Das Tragen von Schutzmasken kann mittlerweile als empfehlenswerte Maßnahme gelten.

10) „Dobbiamo abituarci a riavvicinarci.“ Wir müssen uns daran gewöhnen, im sozialen Raum allmählich wieder mehr Nähe zuzulassen.

Quelle:

La diretta di RAINEWS24, Sendung STUDIO24, 02. April 2020, 10.05-10.45 Uhr

www.rainews.it/dl/rainews/live/ContentItem-3156f2f2-dc70-4953-8e2f-70d7489d4ce9.html

Inno alla gioia: domenica sera Europa unita in flash mob contro emergenza coronavirus

Due giorni fa, domenica 22 Marzo 2020, alle ore 18:00, tutta la Germania si è unita agli altri paesi europei, ed in particolare all’Italia, per dare vita ad un flash mob canoro contro l’emergenza che ci costringe a rintanarci in casa per evitare nuovi contagi, causati dal coronavirus.

L’idea è partita da alcuni gruppi social, e così di chat in chat è diventata una vera e propria iniziativa! Da notare che i musicisti tedeschi hanno scelto l‘Inno alla gioia, quella straordinaria poesia di Friedrich Schiller pubblicata sulla rivista Thalia, in cui viene celebrata la grande solidarietà tra tutti gli esseri viventi e morti, la Sympathie ovvero simpatia, cioè la capacità umana di soffrire e di gioire insieme!

Non dimentichiamoci che il famoso inno di Schiller – che servirà da ispirazione al quarto movimento della nona sinfonia di Beethoven – ci riconcilia anche con le sofferenze inutili, con le malattie atroci, con le ingiustizie sociali ed infine con la morte:

Eine heitre Abschiedstunde!

Süßen Schlaf im Leichentuch!

Brüder – einen sanften Spruch

Aus des Totenrichters Munde!

Riferimenti bibliografici:

Friedrich Schiller: An die Freude. In: Friedrich Schiller, Sämtliche Werke. Band I. Gedichte. Dramen I. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt, 8. Aufl. 1987, S. 133-136

Ludwig van Beethoven: Finale. Presto. In: Symphonie No. 9. Edited by Richard Clarke. Ernst Eulenburg Ltd, 1987, S. 167-295

Vivere moderatamente, guardarsi da ogni superfluità…

Ed erano alcuni, li quali avvisavano che il vivere moderatamente e il guardarsi da ogni superfluità dovesse molto a cosí fatto accidente resistere: […] Unter strahlendem Aufgang einer neuen, lebenschenkenden Sonne bekennt der hier Schreibende an einem besonderen Geburtstag seine Mitfreude und Zustimmung zu jener Gruppe Florentiner Bürgerinnen und Bürger, die, nach dem glaubwürdigen Zeugnis Giovanni Boccaccios, im Jahr 1348 angesichts der verheerenden Pestpandemie die Meinung vertraten, dass die gemäßigte Lebensweise, die Vermeidung alles Überflüssigen sehr dabei helfe, einem derartigen Geschick zu widerstehen:[…].

Wohl gemerkt, jener Teil der Bevölkerung empfahl weder die Selbstkasteiung wegen der giusta ira di Dio, des gerechten Zornes Gottes, als welchen andere diese Geißel empfanden, noch auch die hemmungslosen Hamsterkäufe und die üppige besinnungslose Taumelei der Clubgänger und des Partyvölkchens – ora a quella taverna ora a quell’altra andando -, mit der man sich in das nahende Weltenende hineinzuretten hoffte, sondern nein: im Verzicht auf Überflüssiges und auf absolute Gewissheiten, in der Hinwendung zum Menschendienlichen und Menschenmöglichen, in der Zuwendung zum Schönen, Freudigen, zum Erzählerischen, in der Öffnung vom Ich zum Wir erahnten jene fernen Florentiner Zeitgenossen den Keim der Heilung, ja des Heils! Es bringt nicht alles, aber doch viel.

Zitate: Giovanni Boccaccio: Decameron. A cura di Cesare Segre. Commento di Maria Segre Consigli. V edizione GUM. Milano 1977, S. 29-32. Übersetzungen ins Deutsche durch den hier Schreibenden.

Nachträgliche Anmerkung des hier Schreibenden vom 16.03.2020:

Schreibt man das italienische Wort für so così oder cosí? – Antwort: Der heutige italienische Schreibgebrauch verlangt zwar così, Giovanni Boccaccio selbst scheint aber, gemäß dem hier zu Rate gezogenen Textzeugen (ed. Segre, Mailand 1977), stets cosí geschrieben zu haben.

Du warst nicht nur von dieser Welt, Andrea! (Ihm nachgerufen)

Andrea Camilleri war soeben im italienischen Fernsehen zu hören, bei einem seiner letzten Interviews. Ich zitiere:

«Io sono stato felice per pochi attimi e per cose inspiegabili. Una volta quando in campagna mi entrò la citronella nelle narici, nei polmoni e mi venne voglia di cantare ad alta voce e sentii il mio essere in armonia con l’universo, non con il mondo, ma con il grandissimo nulla dentro cui fui felice di perdermi».

[Ich bin wenige Momente glücklich gewesen, und wegen unerklärlicher Dinge. Einmal, als in Feld und Wiese Zitronengras in meine Nasenlöcher und Lungen drang, und ich Lust bekam, mit lauter Stimme zu singen, und ich fühlte, dass ich in Harmonie mit dem Universum war, nicht mit der Welt, sondern mit dem riesengroßen Nichts, in dem ich glücklich war verloren zu gehen.]

… also im Augenblick von diesem höchsten Glück verspürtest du Lust, mit lauter Stimme zu singen? Darauf rufe ich dir als Überlebender deines Todes zu: Bereits das Singen mit lauter Stimme kann uns Lebenden, uns noch Lebenden im rechten Moment, in nicht wenigen Momenten Glück bedeuten. Du erinnerst dich?

… ed era il cielo a l’armonia sì ’ntento

che non se vedea ’n ramo mover foglia!

C’è tanta dolcezza che ti aprirà le narici, Andrea, che farà entrare l’odore della citronella nei tuoi polmoni …

In memoriam Andrea Camilleri (Porto Empedocle, 6 settembre 1925 – Roma, 17 luglio 2019)

„Для нас всегда Бах Бах / Für uns bleibt Bach immer Bach.“ Hoffnung und Zuversicht für die Ukraine und Russland

„Для нас всегда Бах Бах / Für uns bleibt Bach immer Bach.“ So vertraute es uns im März 2014 eine Musiklehrerin aus der Stadt Керч oder auch aus der Stadt Керчь oder auch aus der Stadt Keriç an. Sie meinte damit: Trotz aller unschönen Entwicklungen in den ukrainisch-russischen Beziehungen glaubt sie fest an das Gute und Schöne, das sie als Musikpädagogin den Kindern in der Musikschule Kertsch weitergeben kann. Johann Sebastian steht offenbar in der großen östlichen Hälfte Europas unerschütterlich für das Wahre, das Schöne, das Gute. Bach verbindet die Ukraine und Russland – zwei eng benachbarte, ja kulturell und menschlich verschwisterte Staaten Europas – unauflöslich wie etwa Gogol oder Puschkin auch. Das habe ich immer wieder in Gesprächen mit Russen und Ukrainern erlebt.

Vorgestern besuchten wir ein Konzert ukrainischer Virtuosen im Kammermusiksaal der Philharmonie. Bach, Beethoven, Myroslav Skoryk, Saint-Saëns standen auf den Programm.

Den kraftvollen Anfang – in Abweichung vom gedruckten Programm – setzte ohne jede Erklärung der Geiger Valeriy Sokolov mit der Chaconne aus Bachs d-moll-Partita. Das war mehr als ein meisterhaft virtuos vorgetragenes Stück, es war ein glühendes Bekenntnis, das war ein Aufruf, ein Herabflehen – ja es war fast schon ein Gebet um Versöhnung des Widersprüchlichen. Sokolov spielte an diesem Abend mit fast schon altertümlicher Brillanz, leuchtend strahlte jeder Ton auf, der Bogenarm vollführte bei den gebrochenen Akkorden wahre Wunder an Gelöstheit und Souveränität. In manchem erinnerte mich Sokolov an die großen Meister der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, etwa Hubermann, Milstein, Stern. Schloss man die Augen, so konnte man nicht heraushören, ob dieser oder jener drei- oder vierstimmige Akkord im Auf- oder im Abstrich gespielt wurde. Und so soll es sein! Sokolov zeigte uns an diesem Abend einen großen, oft warmen, manchmal auch messinghaft glänzenden Ton, völlige Konzentration, endlose Spielfreude, aber eben doch auch eine gewaltige Seelenspannung, eine erhabene Würde. Das können heute nur wenige Geiger dieser Welt, viele können es nicht. Ihnen fehlt manchmal der Glaube an das, was sie spielen. Sokolov hat ihn.

Der ukrainische Botschafter Andriy Melnyk erinnerte in seiner mich sehr ansprechenden, überzeugenden Rede zum 5. Jahrestag der Revolution der Würde an den überragenden Wert der Freiheit und der Gleichheit aller Staatsbürger. Er sprach sehr persönlich aus seiner Erfahrung als Mensch: „Ich kann jetzt auf Augenhöhe mit meinem Präsidenten sprechen.“ Dieser werde ihm stets zuhören, und manchmal gelinge es ihm, dem Botschafter, ihn zu überzeugen. Das sei früher anders gewesen. Man sei in seiner Kindheit noch zu kritikloser Ergebung, Gehorsam und Nachahmung erzogen worden. Die Ereignisse auf dem Maidan hätten ihn damals, vor 5 Jahren, endgültig von Angst und Unterwürfigkeit befreit.

Der glanzvolle Konzertabend wurde passenderweise mit einer wehmütigen Ballade, dem Dumky-Trio von Antonín Dvořák beendet. Die Dumka ist ja ein ukrainischer Tanz, und in der Tat schienen die ukrainischen Musiker Kateryna Titova (Klavier), Aleksey Shadrin (Cello) und Valeriy Sokolov (Geige) besorgt hinüberzulauschen in das Land oder die Länder, denen sie entstammen und denen sie so viel verdanken. Sie spielten so ergreifend, so hingebungsvoll, dass man als Zeitgenosse der heutigen politisch-militärischen Bedrohungen geneigt war zu fragen: „Und? Warum all dieses Ungemach? Warum der Streit? Warum die Gewalt? Sind wir nicht alle Europäer? Sind wir nicht alle geeint durch die Musik eines Bach, eines Beethoven, eines Skoryk, eines Saint-Saëns? Bleibt denn nicht Kertsch Kertsch? Bleibt denn nicht Bach Bach?“

Die Antwort liegt auf der Hand und klang in unsere Ohren hinein. Sie wurde schon vor vier Jahren durch jene Musiklehrerin in Kertsch gegeben:

Для нас всегда Бах Бах

Bild: Der Europaplatz in Moskau mit den Flaggen der 49 europäischen Staaten, eine 2003 gebaute Manifestation des gemeinsamen Kontinents Europa

„Europa latina“ oder „Lateineuropa“, was ist das?

„HISTORY tells stories.“ Für diese Formulierung wurde Arthur C. Danto zu recht berühmt.

Geschichtswissenschaft, das war im Anfang und wird auch jetzt vor unseren denkenden Ohren wieder ein Mixtum compositum aus dem Nacherzählen dessen, was zunächst einmal unbegreiflich anmutet und erst durch das Erzählen, d.h. durch die wohlgeordnete, im zeitlichen Ablauf gegliederte „Aufzählung“ oder „Hererzählung“ eindeutige Sinnkonturen ergibt zum einen, und zum anderen aus der Strukturanalyse, der quantitativen, ja statistischen, häufig mit demographischen, ökonomischen, militärischen Diagrammen und Zahlenwerken angereicherten Tiefenforschung.

Die 2017 erstmals erschienene, monumentale, leidenschaftlich erzählende, jedem Europafreund wärmstens zu empfehlende „Biographie“ der Renaissance von Bernd Roeck erfüllt, so meine ich, genau diese doppelte Bestimmung der Geschichtswissenschaft.

Hervorgehoben sei in der heutigen Betrachtung, dass der großartige Erzähler Roeck mit listigem Geschick die Ausdrücke „Abendland“, „der Westen“, „westliche Kultur“, welche ja in den letzten Jahren weidlich in Erschöpfung geritten, fast völlig vermeidet und statt dessen den Ausdruck „Lateineuropa“ verwendet.

„Lateineuropa“? Darunter versteht Roeck offenbar jenen Teil Europas, in dem das Lateinische nach dem Ende der Antike (also etwa ab der Schließung der platonischen Akademie im 5. Jahrhundert n. Chr.) als unbestrittene Leitsprache über Jahrhunderte hinweg Leitkultur abbildete, Leitkultur hervorbrachte und letztlich „den Westen“ oder „das Abendland“ in seinen Umrissen definierte. Es sind im wesentlichen jene Länder oder Territorien, die den römischen Bischof als Oberhaupt der Christenheit – also der „westlichen Christenheit“ – anerkannten. Diese Kulturen empfingen die Bibel (das mit Abstand wichtigste europäische Buch) in lateinischer Übersetzung, diskutierten, dichteten, stritten über Jahrhunderte hinweg in Latein. Die deutschen Lande gehörten stets dazu, die britischen Inseln auch, Frankreich, Italien, Spanien usw. auch, also schlicht der gesamte westliche Teil Europas einschließlich des gesamten heutigen Ostmitteleuropa (Polen, Böhmen, Mähren, Kroatien, Teile der heutigen Ukraine).

Ihm stand – so ergänze ich die Betrachtungen Roecks – „Griechischeuropa“ gegenüber, also jene Länder oder besser Herrschaften, die nach dem großen Schisma von 1054 den römischen Papst nicht als geistliches Oberhaupt anerkannten, also das „Morgenland“, Byzanz, „Ostrom“, Teile der Ukraine, seit langem christianisierte Gebiete wie z.B. Georgien, Armenien, das Fürstentum Moskau, die Kiewer Rus, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, die europäischen Gebiete der heutigen Türkei, die ostslawischen Kulturen. Sie empfingen die Bibel aus griechischer Hand. Griechisch, nicht Latein war die Leitsprache. So erklärt es sich beispielsweise, dass in Grimmelshausens Roman „Simplicissimus“ die russisch-orthodoxe Spielart des Christentums als „griechische Religion“ bezeichnet wird.

„Lateineuropa“ und „Griechischeuropa“ sind über etwa 10 Jahrhunderte hinweg bis zum heutigen Tage zwei deutlich voneinander abgrenzbare Teile „Europas“ geblieben, die einander schlecht verstehen. Die „Renaissance“ etwa ist ein Phänomen fast nur in Lateineuropa gewesen.

Lateineuropa und Griechischeuropa, sie sind die zwei Flügel des „Hauses Europa“, die einander spiegelbildlich zugeordnet sind, aber dennoch häufig nur über „stille Post“ Botschaften austauschten. Ihnen fehlten und fehlen häufig die wendigen, wieselflinken Botengänger, wie Grimmelshausens Simplex einer war.

Belege:

Bernd Roeck: Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance. C.H.Beck Verlag, 3. Auflage, München 2018, passim

Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen. Simplicissimus Teutsch. Herausgegeben von Dieter Breuer. Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main 2005, hier bsd. 5. Buch, S. 530-531

Foto:

Zwei Himmelskörper, einander zugeordnet und doch so fern: der kupferfarben verfinsterte Mond und der rote Mars, gesehen von „Lateineuropa“ aus in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 2018

„Europa graeca“ oder „Griechischeuropa“?

… pavet haec litusque ablata relictum

respicit et dextra cornum tenet, altera dorso

inposita est; tremulae sinuantur flamine vestes.

Rückwärtsgewandt, furchtsam schaut sie zurück, Europa, mit der rechten Hand hält sie das Horn des Stiers, die andere Hand liegt auf dem Rücken; vom Windhauch gebauscht flattern ihre Gewänder, – so, carissimi amici, beschreibt Ovid den heutigen Zustand Europas in lateinischer Sprache; und wie Europa den Stier nur mit einer Hand packt und furchtsam in die Vergangenheit starrt, so haben auch wir den Zustand Europas nur mit einer Hand gepackt – der wirtschaftlichen Hand, der politischen Hand. Vielmehr: Europa, vielmehr: die Europäische Union hat den ungebärdigen Stier nur mit einer Hand gepackt: der wirtschaftspolitischen Hand, der finanztechnischen Hand, der machtausübenden Hand.

„Wenn wirtschaftliche Gegebenheiten die Menschen auseinandertreiben und längst überwunden geglaubter Nationalismus neu erwacht, ist das Bekenntnis zum Dialog und zur Vielfalt des gemeinsamen Kulturraums wichtiger denn je. This is why the European idea, embodied in the legacy of Greek culture, will be a program focus at the Pierre Boulez Saal this season. Die europäische Idee, verkörpert durch das Erbe der griechischen Kultur, bildet deshalb einen Programmschwerpunkt im Pierre Boulez Saal.“ So schreibt es das in meinen Augen derzeit mit Abstand beste Buch zur europäischen Frage, welches auf meinem Schreibtisch aufgeschlagen ruht. Sein Titel: „Pierre Boulez Saal. Die Spielzeit 2018/19“. Geschrieben und herausgegeben hat es PIERRE BOULEZ SAAL.

Pierre Boulez Saal – wie unterstellen einmal, es handle sich um einen Autor – lässt also den europäischen Kulturraum mit dem griechischen Erwachen Europas beginnen. Das gesamte spätere Geschehen im europäischen Kulturraum begreift Saal als Nachfolge, Verwandlung, Weitergabe und gleichsam als flatternden Saum der vom gewaltsamen Stier weitergetragenen Europa. Von Homer weht uns alle der Windhauch an, der die Gewänder der europäischen Kulturen flattern lässt! Homer inspiriert Vergil, Ovid, Horaz. Platon inspiriert Cicero, Seneca den Philosophen, Augustinus. Euripides inspiriert Seneca den Tragödiendichter. Vergil inspiriert Dante. Demosthenes und Isokrates wehen Cicero den Redenschreiber an. Ovid inspiriert diese kleine Betrachtung hier.

Der aus dem sorbischen Budyssin stammende Schriftsteller Simon Schaidenreisser ließ 1537 in Augsburg seine Homer-Übersetzung Odyssea mit einem herrlichen Holzschnitt erscheinen, der genau diesen Vorgang der aus Griechenland herwehenden Inspiration bildlich wiedergibt. Ein gewaltiger Luftzug geht aus dem Mund Homers hervor und bläst direkt in die offenen Münder Vergils, Ovids und Horaz‘ hinein, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Der Holzschnitt würde jedem Kupferstichkabinett dieser Erde zur Zierde gereichen, die Augsburger Staats- und Stadtbibliothek aber hat ihn!

Ist Europa also etwas im Kern Griechisches? Ich meine: in dem hier betrachteten kulturellen Sinne geht Europa als Idee eindeutig aus griechischem Dichten, Denken, Bilden und Handeln hervor. Alle kulturellen Erscheinungen von europäischem Rang, das symbolische Band, das unser heutiges Europa zusammenhält, aber auch Sache und Begriff der Demokratie, entspringen nachweisbar aus griechischer Quelle. Schon die Römer selbst haben das so gesehen. Soweit wir heute noch römische oder lateinische Texte der Antike lesen, sind diese eingestandenermaßen aus Übersetzung, Umformung und Anverwandlung griechischer Texte entstanden. Das gilt für Vergil, Ovid, Cicero, Seneca, Caesar – sie alle strebten der griechischen Leitkultur nach, ihr höchster Ehrgeiz war es, den griechischen Vorbildern gleichzukommen oder sie noch gar zu übertreffen. Und alle großen europäischen Kulturleistungen entspringen aus dem Nachstreben! So versuchte etwa James Joyce Homers Odyssee zu übertreffen. Tomasi di Lampedusa strebte James Joyce nach und schuf etwas Neues – oder etwas Altes.

In diesem Sinne kann man tatsächlich von einer gewissen Einheitlichkeit der europäischen Kultur sprechen – sie reicht von Lissabon am Atlantik bis Jekaterinburg am Ural, von Edinburgh am Firth of Forth bis nach Heraklion auf Kreta.

Und das Politische? Politisch geeint war der Kontinent nie – vielleicht von 2 oder 3 Jahrhunderten des Imperium Romanum abgesehen. Europa, es war von jeher ein Kontinent staatlicher Vielfalt, politischer, ökonomischer, militärischer Konkurrenz – flatternder Säume, zerzauster Gewänder.

Zuversicht kann Europa zweifellos daraus erwachsen, dass es sich der gemeinsamen Tragwerke des europäischen Kulturraumes wieder bewusst wird.

Und noch etwas ist wichtig: Die europäische Idee ist etwas Körperliches, etwas Leibhaftiges. Sie lässt sich anfassen, anschauen, anhören. Die etwa 600 Lieder Franz Schuberts, die 32 Klaviersonaten Beethovens, die der Pierre Boulez Saal als kompletten Zyklus aufführen lässt, verkörpern, so meine ich, auf geradezu idealtypische Weise ein derartiges Tragwerk der europäischen Vielfalt. Ich werde mir diese europäischen Lieder anhören und sie singen.

Zitate:

Ovid Metamorphosen, Buch II, vv. 873-875

Pierre Boulez Saal: Demokratie und Europa. Der Nikos-Skalkottas-Schwerpunkt, in: Die Spielzeit 2018/19, Berlin 2018, S. 8-9

Der erwähnte Augsburger Holzschnitt findet sich in folgendem Buch:

Bernd Roeck: Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance. C.H.Beck Verlag, 3. Auflage, München 2018, Abb. 44, S. 697

Bild: Europa auf dem Stier. Metallskulptur von Olivier Strebelle. Moskau, Europaplatz, entstanden 2002

Deutsch-russische Geschichte – Удивительная жизнь Адольфа Хампеля

Удивительная жизнь Адольфа Хампеля, судетского немца, полюбившего Россию, „Das wunderbare Leben Adolf Hampels, eines Sudetendeutschen, der Russland liebgewonnen hat“ –

unter diesem Titel konnten wir am 5. Juli 2018, also vorgestern, eine Radiosendung des russischen Echo Moskaus (Эхо Москвы) verfolgen.

Adolf Hampel, 1933 in Klein-Herrlitz in der Tschechoslowakei geboren, katholischer Priester und Theologe, der an der Universität Gießen lehrte, hat in seinem Buch „Mein langer Weg nach Moskau“ auf sehr ansprechende Art einen Rückblick auf einige Stationen seines ereignisreichen, wunderbaren Lebens geworfen. Das Buch ist mittlerweile durch Irina Potapenko ins Russische übersetzt worden und fand so das Interesse des Echos Moskaus. Der Autor kam nun in dieser Interview-Sendung in russischer Sprache zu Wort, und einzelne Abschnitte der russischen Übersetzung wurden vorgelesen. Angesprochen wurden Begegnungen mit Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, die Rückführung einer Ikone nach Kasan, Kapitel aus Kindheit und Jugend, Kriegserfahrungen, die Enteignung und Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei im Jahr 1946, der mühsame Neubeginn der Vertriebenen in den aufnehmenden Ländern. Einen breiten Raum nahmen dann im Gespräch die unermüdlichen Bemühungen Adolf Hampels um Begegnung, Austausch und Versöhnung mit Menschen in den Gesellschaften des Ostens ein. Er ist einer jener zahlreichen Pioniere der deutsch-tschechischen Aussöhnung, für die beispielhaft der Name Václav Havels stehen mag. Dabei öffnete ihm seine wundersam erwachte Liebe zur russischen Sprache auch das Tor zu allen Völkern der früheren Sowjetunion.

Ich meine: Gerade in der heutigen Zeit, wo – wie damals auch – ethnische Konflikte, Kriege, Flucht, Vertreibungen, der Wiederaufbau, die Versöhnung, das Erzählen, das Erinnern, das Teilen und das Weitergeben der Erinnerungen das Tagesgespräch bestimmen, stellen die lebendigen Erinnerungen Adolf Hampels einen unschätzbaren Denkanstoß dar. Sie verdienen sowohl im deutschen Original wie in der russischen Übersetzung größte Aufmerksamkeit.

Hier kann man die Sendung nachhören, indem man einfach mit der Maus auf den Link klickt und dann ganz oben auf dem Bildschirm das „Abspielen“-Symbol anklickt:

https://echo.msk.ru/sounds/2234122.html

https://echo.msk.ru/programs/diletanti/2234122-echo/

Adolf Hampel: Mein langer Weg nach Moskau. Ausgewählte Erinnerungen. Gerhard Hess Verlag, Bad Schussenried, 2012; russisch: A. Hampel: Moi dolgij put v Moskvu, übers. von I. Potapenko, Verlag Pero, Moskwa 2017, ISBN 978-5-90633-76-8

L’art de vivre à la munichoise

Oh spectacle insolite des surfeurs

sur les flots de la rivière qui traverse

le jardin anglais!

Oh vous qui prenez la vague artificielle,

créée par un ressort de beton impitoyable,

je vous adore!

Oh vous qui respirez le poumon vert

de la capitale bavaroise,

qui distille un air tout à la fois

catholique et méridional,

je vous admire!

12 Sterne auf azurblauem Grund: die Flagge für das Europa der 47 europäischen Staaten

47 europäische Staaten gehören derzeit dem Europarat an; der Europarat vertritt das politische Europa derzeit am unwiderlegbarsten, nur der Europarat umfasst gleichermaßen den Osten wie den Westen Europas. Dem Europarat verdankt die Europäische Union, eine halbseitig gelähmte Tochter des Europarates, ihre Flagge: sie hat sie 1986 einfach von ihm übernommen. Der 1949 gegründete Europarat ist somit der Grundstock der europäischen Einigung. Die Flagge des Europarates weht strahlend seit 9. Mai 2011 auf dem Sitz des Bundestages und dokumentiert so die Einbettung der Bundesrepublik Deutschland in das Europa der 47.

47 europäische Staaten gehören derzeit dem Europarat an; der Europarat vertritt das politische Europa derzeit am unwiderlegbarsten, nur der Europarat umfasst gleichermaßen den Osten wie den Westen Europas. Dem Europarat verdankt die Europäische Union, eine halbseitig gelähmte Tochter des Europarates, ihre Flagge: sie hat sie 1986 einfach von ihm übernommen. Der 1949 gegründete Europarat ist somit der Grundstock der europäischen Einigung. Die Flagge des Europarates weht strahlend seit 9. Mai 2011 auf dem Sitz des Bundestages und dokumentiert so die Einbettung der Bundesrepublik Deutschland in das Europa der 47.

Warum aber weist die Europafahne 12 Sterne auf, wo dem Europarat doch 47 Staaten angehören, die gewiss alle mit gleichem Recht Europa repräsentieren, das politische Europa darstellen und verkörpern? Nun, die symbolische Zwölf steht seit alters her für die Vollkommenheit der Vielfalt in Einigkeit. E pluribus unum! Es könnten durchaus auch 49 oder 52 europäische Länder sein; Grundgedanke der im Europarat am glaubwürdigsten vertretenen Einheit unseres Kontinents ist es, dass alle europäischen Staaten zusammenwirken sollen und nur dann so etwas wie europäische Einigkeit vertreten.

Zwölf goldene fünfzackige Sterne auf azurblauem Hintergrund! Das ist das Symbol der europäischen Einigung. Entworfen hat die Europafahne der Maler Arsène Heitz. Er glaubte an seinen Glauben. Er wählte für die Europafahne einfach die Symbole, an die er glaubte, also das Blau als Farbe Marias und die zwölf Sterne aus der Offenbarung des Johannes (21,19-21). Die zwölf Sterne waren die zwölf Edelsteine, welche die Mauer des himmlischen Jerusalems schmücken würden.

Hier der Text, der Arsène Heitz inspirierte, als er seinen Siegerentwurf beim Europarat einreichte:

οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφιρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, ὁ τέταρτος σμάραγδος,

20ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος,

21καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.

Arsène Heitz berichtet in kargen Worten über die Arbeit an seinem Entwurf:

« C’est à moi qu’on a demandé de dessiner le drapeau de l’Europe. J’ai eu subitement l’idée d’y mettre les douze étoiles de la médaille miraculeuse de la Rue Du Bac sur fond bleu, couleur de la sainte vierge. Et mon projet fut adopté à l’unanimité le 8 Décembre 1955, fête de l’immaculée conception. »

Die Einigung Europas stand also von Anfang an unter dem Zeichen des Glaubens an den Glauben und nicht unter dem Zeichen des Glaubens an das Geld.

So wünschen wir der europäischen Einigung mit allen 47 Staaten Europas heute unter dem strahlenden azurblauen Himmel frisch grünende Kraft und grünen erfrischenden Glauben!

Quellen:

Leo Munter: Der Europa-Besinnungsweg. Tappeiner Verlag, Lana 1998, S. 22

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.rennet.org%2Frennet%2Farticles.php5%3Fid_article%3D118

http://www.nestle-aland.com/de/na28-online-lesen/text/bibeltext/lesen/stelle/76/210001/219999/

„Der Fremde hat Blut wie wir“ – Filmkritik zu Anziehung (Prityazhenie)

Der neue Film Притяжение (Anziehung) von Fjodor Bondarchuk zog uns am vergangenen Sonntag in das Cinemaxx am Potsdamer Platz. Wir erreichten den Saal rechtzeitig zu Beginn der Vorführung; er war schon gestopft voll. Alle wollten den neuen Film in der russischen Originalfassung sehen, der erst am Vortag, dem 29. Januar 2017 seinen Kinostart in Russland erlebt hatte.

Worum geht es? Eine außerirdische Zivilisation entsendet ein Beobachtungs- und Erkundungs-Raumschiff zur Erde. Schon lange Zeit hatte das Raumschiff die Erde umkreist, doch verzichtete die fremde Kultur auf eine Invasion, da ihnen die Erde kaum Potenzial zu bieten schien. Die irdischen Bewohner, so hieß es, hätten die Ressourcen weitgehend ausgeplündert und so den Planeten größtenteils zerstört. Inmitten eines Meteoritensturms gerät nun zu Beginn des Films das Raumschiff auf das Radar des russischen Militärs und wird darauf ohne Zögern von der russischen Luftwaffe abgeschossen.

Um das gestrandete Raumschiff, das sphärische Gestalt besitzt, wird sofort eine Sperrzone errichtet und eine Mauer aufgebaut.

Eine übermenschlich große Gestalt windet sich nach einiger Zeit aus dem Raumschiff heraus und versucht, in der fremden Umgebung Fuß zu fassen. Es kommt zu ersten Versuchen der Kontaktaufnahme.

In einer Schulklasse entwickelt sich ein beziehungsreiches Geflecht aus einer entstehenden zarten Liebesbeziehung zwischen Julia, der Tochter des Oberst, der den Truppeneinsatz gegen die fremde Macht leitet, und einem jungen Mann sowie dessen Freunden, die alle in prekären Verhältnissen in einer Vorstadt von Moskau leben.

Die Clique um Julia dringt entgegen dem schärfsten Verbot in die Zone ein und gerät dabei in die Nähe des gestrandeten Raumschiffs.

Julia gerät dabei in eine Auseinandersetzung mit einem Außerirdischen, der sie verfolgt und dessen Händen sie nur mithilfe der anderen Mitglieder der Clique entkommt. Der Außerirdische wird von den jungen Leuten umzingelt und seiner Rüstung beraubt, die ihm wie ein Exoskelett schier unbezwingliche Kräfte verliehen hatte. „Кровь как нашa – das Blut ist wie unseres“, stellt Julia mit einem Klassenkameraden fest, der Medizin studiert.

Der Außerirdische entpuppt sich als Mensch wie du und ich; er verfügt sogar über die Fähigkeit zu sprechen, und zwar Russisch. Julia verliebt sich in den Außerirdischen; sie erlebt überirdisch schöne Momente des Glücks und der Trance im phantasierten Inneren des Raumschiffes, das mehr und mehr einem himmlischen Jerusalem gleicht, wo Frieden, Eintracht und Wohlstand herrschen.

Julia beendet per Telephonat am Handy die eben erst entstandene Liebesbeziehung zu dem russischen Mann. Doch tappt sie dadurch in eine schreckliche Falle. Der Fremdling wird von den irdischen Jungs zusammengeschlagen und übelst zugerichtet; darauf schlägt der Fremde mit magischen Kräften und ungeheurer Wucht zurück und verlässt die Stelle als Sieger.

An der Frage, wie mit den Fremden umzugehen sei, scheiden sich die Geister der russischen Gesellschaft . „Wir haben eine einmalige Chance zu erkunden wer wir sind!“ beschwört der Lehrer seine Klasse. Er ruft zum unvoreingenommenen Kennenlernen auf.

Doch es kommt anders. In den Volksmassen wächst die Unzufriedenheit mit dem eher vorsichtigen Kurs der russischen Staatsführung. Die Volksmassen rotten sich zusammen, um die Eindringlinge auf eigene Faust zu verjagen und zu zerstören. Die internationale Staatengemeinschaft ist überfordert, der US-Präsident Trump, der es auch schon in diesen Film geschafft hat, bietet Russland zwar Hilfe an, doch die Situation ist völlig neuartig, und die Nachrichtenwelt steht Kopf. Es bildet sich eine machtvolle, populistische Widerstandsbewegung, die den Angriff auf die Fremden gegen den erklärten Willen der russischen Staatsführung unter Präsident Putin, der ziemlich im Hintergrund bleibt, lostritt.

In dem daraus entstehenden Chaos kommt der Außerirdische in Polizeigewahrsam und wird festgenommen.

Meine Eindrücke: Die russische Gesellschaft der Jetztzeit wird meines Erachtens sehr gut eingefangen. An keiner Stelle meinte ich, in einem Studio zu sitzen. Alle Gestalten – mit Ausnahme der Aliens – hätten mir auch so oder so ähnlich auf der Straße begegnen können. Das war auch der Eindruck meines Sohnes Ivan, der schon oft in Russland gewesen ist und der mir nicht nur die Kinokarte spendiert hatte, sondern mir auch das eine oder andere russische Wort hilfreich zuflüsterte und diese Rezension mitverfasst und auch gegengelesen hat. Der Film zeigt den inneren Kampf und die Zerrissenheit einer Gesellschaft. Zentral ist die Frage der Gewalt. Gewalt dringt angesichts der überforderten Staatsmacht in alle Lebensbereiche ein; der Gesellschaftsvertrag wird aufgekündigt; die Kräfte des Guten und der Liebe zwischen Verschiedenartigen unterliegen letztlich.

Am Schluss verlässt das Raumschiff die Erde, die sich als äußerst unwirtliches Land erwiesen hat. Eine beklemmende Studie über die Fragilität der modernen Gesellschaft!

Gut gemachtes Kino! Der Besuch ist empfehlenswert, wenngleich der Film meines Wissens nur in russischer Sprache in den deutschen Kinos anlaufen wird. Doch ist Russland das größte Land der Erde, eine Gesellschaft im Übergang wie die EU-Länder ja auch, ein wichtiger Teil Europas, mit uns Deutschen, mit uns anderen Europäern durch mannigfache Bande verknüpft, und es war mir eine Freude, der Vorführung unter lauter russischsprachigen Berlinern beizuwohnen, mit ihnen zu bangen und mit ihnen zu lachen. Es war nur ein Film. Und der war phantastisch!