„Ci sono momenti in cui ciò che si colloca ai lati della nostra vita e che pare le farà da sfondo in eterno – un impero, un partito politico, una fede, un monumento, ma anche semplicemente le persone che fanno parte della nostra quotidianità – viene giù in modo del tutto inaspettato, e proprio mentre mille altre cose c’incalzano. Quel tempo fu così. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, a fatica si aggiunse fatica, a tremore tremore. Per un lungo periodo mi sembrò di essere come certe figure dei romanzi e dei quadri che stanno ferme su una rupe o sulla prua di una nave fronteggiando una tempesta che però non le travolge e anzi nemmeno le sfiora.„

„Es gibt Zeiten, in denen all das, was an den Randzonen unseres Lebens steht und den unerschütterlichen Hintergrund zu bilden scheint – ein ganzes Reich, eine politische Partei, ein Glaube, ein Denkmal, oder auch einfach nur die Menschen, die zu unserem Alltag gehören – völlig unerwartet zusammenstürzt, während tausend andere Dinge auf uns eindrängen. So war es auch in dieser Zeit. Tag für Tag, Monat für Monat türmte sich Mühsal auf Mühsal, folgte Erschütterung auf Erschütterung. Lange Zeit fühlte es sich an, als wäre ich wie so manche Gestalten in Romanen, auf Gemälden, die reglos auf einer Klippe oder am Bug eines Schiffes stehen und einem Sturm die Stirn bieten, der sie allerdings nicht hinwegfegt, sondern sie ganz im Gegenteil auch nicht ansatzweise streift.“

Eine der bezauberndsten, ja verzauberndsten Begegnungen, die ich in den letzten Wochen erfahren durfte und noch darf, ist diejenige mit Elena Greco, geboren im August 1944, aufgewachsen in einem der armen Außenbezirke Neapels. Über sechs Jahrzehnte hinweg spannt sie den Bogen ihrer Ich-Erzählung; der unbestechlichen Autorin Elena Ferrante weiß ich es sehr zu Danke, dass sie diese Erzählungen getreulich aufgezeichnet hat, und zwar so, dass am Wahrheitsgehalt der berichteten Ereignisse sich jeder Zweifel verbietet.

Ich habe sogar hier in unserem kleinen schönen Randbezirk einen Lesezirkel gegründet, in dem wir Erfahrungen, Sorgen, Nöte aus der Lektüre miteinander teilen und das ganze tragische Geschehen vor unseren Augen abrollen lassen. Freilich ohne eingreifen zu können! Wir teilen als Leser das bittere Gefühl zu spät zu kommen, nichts mehr ändern zu können, zumal die vier Bände dieser Lebensbeschreibungen schon wohlgeordnet vorliegen.

„Ach, lassen wir sie handeln, wie sie handeln müssen! Sie sind alle unlösbar ineinander verstrickt, es ist doch ein unentwirrbarer Knaul, vergleichbar einer Tetralogie des Dionysos-Theaters“, entfuhr es mir einmal in tiefem Mitleiden. -„Ein Knaul? Nein, kein Knaul ist es, es ist ein wohlgeordnetes Ganzes, das sich freilich nur einem Gott in der Überschau zu erschließen vermöchte – nicht uns!“, erwiderte mir lächelnd eine Mitleserin.

Und so lasse ich es denn beruhen; diese Figuren – Lila, Lenù, Pietro, Nino, Dede, Elsa, und wie sie alle heißen – gleichen in der Tat Gestalten der attischen Tragödie, in die wir uns hineinversetzen mit Haut und Haar – und von denen wir doch getrennt bleiben, auf immer andere; hierher, nur hierher mögen wohl die folgenden Verse Goethes passen:

„Und sie scheinen uns nur halb beseelet,

Dämmernd ist um sie der hellste Tag,

Glücklich, dass das Schicksal, das sie quälet,

Sie doch nicht verändern mag.“

Zitatnachweis:

Elena Ferrante: Storia della bambina perduta. L’amica geniale. Volume quarto. Edizioni e/o, Roma 2014, 15a ristampa 2018, p. 354-355; deutsche Übersetzung des kleinen Bruchstückes vom hier schreibenden Johannes Hampel

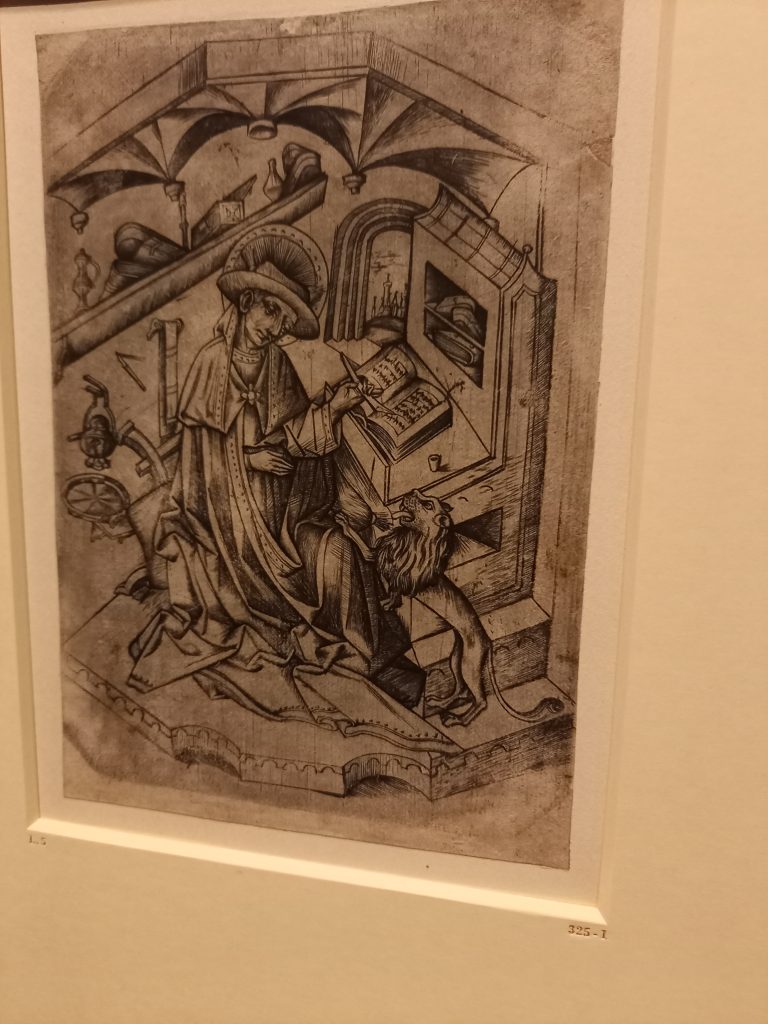

Bild:

Das Eismeer. Gemälde von Caspar David Friedrich. Gesehen am 23. Januar 2024 in der Kunsthalle Hamburg

„Welch ein Wunder ist ein neugebornes Kind!“, mit diesem Gedanken verabschiede ich mich heute von Jamal, dem 7 Tage alten Jungen. Jamal, das heißt Schönheit, und schön ist er, wie er da so liegt, umhegt und umsorgt von Mama und Papa. Welches Leben wartet auf ihn, was wird er bringen in seinem Leben? Uns bringt er jedenfalls schon Freude aus seinem Bettchen entgegen. Ich spreche seinen Namen nach, und er scheint darauf zu reagieren, denn ich nehme bei dem schlafenden Kind eine Lidbewegung war.

„Welch ein Wunder ist ein neugebornes Kind!“, mit diesem Gedanken verabschiede ich mich heute von Jamal, dem 7 Tage alten Jungen. Jamal, das heißt Schönheit, und schön ist er, wie er da so liegt, umhegt und umsorgt von Mama und Papa. Welches Leben wartet auf ihn, was wird er bringen in seinem Leben? Uns bringt er jedenfalls schon Freude aus seinem Bettchen entgegen. Ich spreche seinen Namen nach, und er scheint darauf zu reagieren, denn ich nehme bei dem schlafenden Kind eine Lidbewegung war. Hier, auf allen diesen Bildern, sehen wir den Europaplatz in Berlin, aufgenommen in diesen herrlichen Tagen des Mai 2018. Ein Vergleich mit dem Europaplatz in Moskau drängt sich geradezu auf.

Hier, auf allen diesen Bildern, sehen wir den Europaplatz in Berlin, aufgenommen in diesen herrlichen Tagen des Mai 2018. Ein Vergleich mit dem Europaplatz in Moskau drängt sich geradezu auf. Am düsteren, 2005 angelegten Europaplatz Berlin lädt nichts, aber auch gar nichts zum Verweilen ein. Im Gegenteil, die Leuchttafel mit den Bus-Abfahrtzeiten fordert dazu auf, möglichst rasch das Weite zu suchen. Es wird nichts erzählt, es wird nichts vorgestellt, es wird nicht gelacht in Europa! So also stellt sich Deutschlands Hauptstadt Europa vor.

Am düsteren, 2005 angelegten Europaplatz Berlin lädt nichts, aber auch gar nichts zum Verweilen ein. Im Gegenteil, die Leuchttafel mit den Bus-Abfahrtzeiten fordert dazu auf, möglichst rasch das Weite zu suchen. Es wird nichts erzählt, es wird nichts vorgestellt, es wird nicht gelacht in Europa! So also stellt sich Deutschlands Hauptstadt Europa vor.