Hier war einmal ein Kirchenschiff der Barfüßerkirche – heute ein Innenhof, frei zugänglich auch für Tauben, unter freiem Himmel

Μὴ κτήσησθε πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον – „Nehmt weder Ranzen noch zwei Obergewänder, auch weder Schuhe noch Wanderstab mit“, auf dieses Gebot Jesu (hier aus Mt 10 zitiert), leichten Sinnes und ohne jede überflüssige Last barfuß zu gehen, bezogen sich die „Barfüßer“, also Angehörige jener Ordensgemeinschaften, die auch in Augsburg ihre eigene Kirche errichteten – die „Barfüßerkirche“, an der ich nach ungezählten Schultagen auf die Straßenbahnlinie 1 wartete (statt die 6 km nachhause barfuß zurückzulegen).

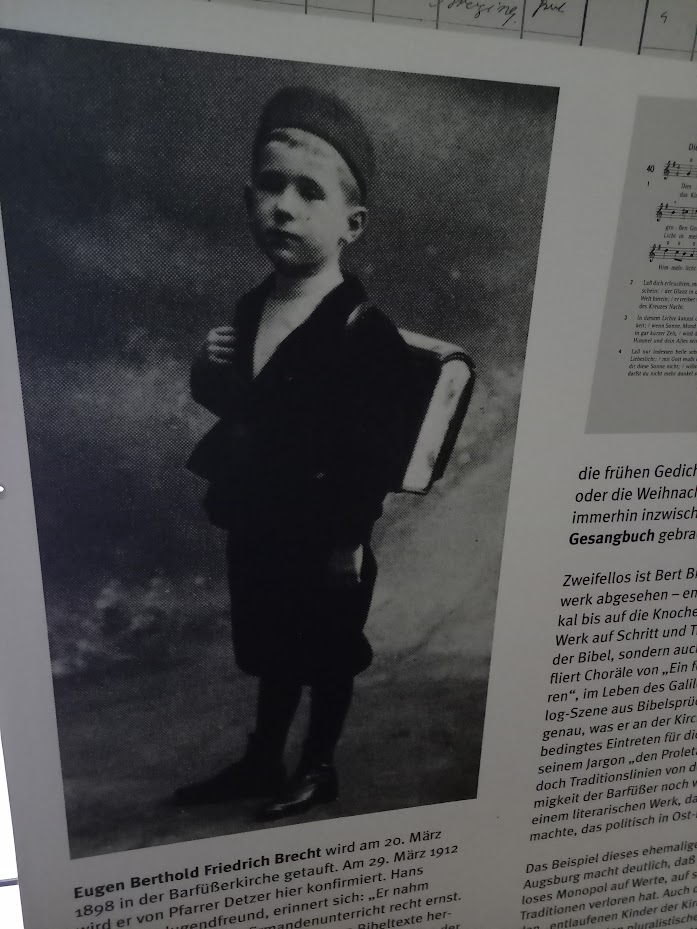

Hier in der Barfüßerkirche wurde übrigens Bert Brecht getauft, hier besuchte er den Religionsunterricht, hier wurde er konfirmiert. Eine Erklärtafel brachte bei unserem Besuch dieser Kirche am vergangenen Sonntag die Einzelheiten und zeigte uns den jungen Brecht mit Ranzen und gepflegtem Schuhwerk:

Die Kirche wurde im Februar 1944 durch verheerende Bombardierungen völlig zerstört, heute ist sie mit ergreifender Dürftigkeit, fast ohne Schmuck, beraubt, ein Denkmal der Obdachlosigkeit, mit offenem Gewölbe als eine Kirche der Armut wieder hergerichtet; von der ursprünglichen Ausstattung ist alles verloren gegangen. Im Altarraum sahen wir zwei Mal Jesus, beide Male unbeschuht, ohne Obergewand, ohne Ranzen, ohne Wanderstab, beraubt und schmucklos – und in hebräischen goldenen Lettern das Tetragramm. Das heute zu sehende „Christkind“ schuf übrigens Georg Petel.

So wenig braucht es, um so viel zu sagen.

„Der Lechablaß von Bairischer Seiten her.“ Diese kolorierte Umrissradierung Johann Michael Freys zeigt die ungestüm tosende Macht des Flusses Lech von der rechten, der bayerischen Seite her. Damals, also um das Jahr 1795, wurden an dieser Stelle jedes Jahr etwa 3000 Flöße den Lech hinabgelassen. Sie trieben weiter Richtung Donau. Ich sah die Grafik soeben in einer Ausstellung im Schaezlerpalais.

„Der Lechablaß von Bairischer Seiten her.“ Diese kolorierte Umrissradierung Johann Michael Freys zeigt die ungestüm tosende Macht des Flusses Lech von der rechten, der bayerischen Seite her. Damals, also um das Jahr 1795, wurden an dieser Stelle jedes Jahr etwa 3000 Flöße den Lech hinabgelassen. Sie trieben weiter Richtung Donau. Ich sah die Grafik soeben in einer Ausstellung im Schaezlerpalais.

Den dreißigsten Juli, früh neun Uhr stahl ich mich aus dem heimischen Berlin weg, weil das Gefühl einer unauflöslichen Verknüpfung mich sonst nicht fortgelassen hätte. Manche Tage blieb dieses Blog verwaist. Doch werde ich nunmehr, soeben nach Berlin zurückgekehrt, den bislang vernachlässigten Berichtspflichten eifrig nachkommen und euch durch allerlei Denk- und Merkwürdiges zu unterhalten suchen. Das flache Land um Berlin herum, welches dem Auge erst beim näheren Hinsehen manche Anregungen bietet – hier ein aufsteigender Habicht, dort ein stillgelegtes Mühlenwerk -, ließen wir bald hinter uns. Brandenburg, Sachsen, Thüringen stiegen nach und nach ins Bewaldet-Bergichte auf. Wir durchquerten das Land rasch von Nord nach Süd.

Den dreißigsten Juli, früh neun Uhr stahl ich mich aus dem heimischen Berlin weg, weil das Gefühl einer unauflöslichen Verknüpfung mich sonst nicht fortgelassen hätte. Manche Tage blieb dieses Blog verwaist. Doch werde ich nunmehr, soeben nach Berlin zurückgekehrt, den bislang vernachlässigten Berichtspflichten eifrig nachkommen und euch durch allerlei Denk- und Merkwürdiges zu unterhalten suchen. Das flache Land um Berlin herum, welches dem Auge erst beim näheren Hinsehen manche Anregungen bietet – hier ein aufsteigender Habicht, dort ein stillgelegtes Mühlenwerk -, ließen wir bald hinter uns. Brandenburg, Sachsen, Thüringen stiegen nach und nach ins Bewaldet-Bergichte auf. Wir durchquerten das Land rasch von Nord nach Süd.