„Wen wirst du mir nennen, der der Zeit einen wie auch immer gearteten Wert beimäße, der den Tag wertschätzte, der erkennte, dass er täglich stirbt? Denn wir täuschen uns insofern, als wir den Tod als etwas vor uns Liegendes betrachten. Ist doch ein großer Teil davon bereits vergangen: Alles, was an Lebenszeit hinter uns liegt, hält der Tod schon in seinen Händen. Mach es ruhig so, wie du es mir schreibst, lieber Lucilius, umarme alle Stunden! So wird es geschehen, dass du weniger vom Morgen abhängst, wenn du kühn ins Heute hineinlangst.“

Soweit ein kurzer Abschnitt aus dem ersten Brief Senecas in seinen Epistulae morales. Wir verdanken unserem Dr. Pegasus den Hinweis auf diesen Ratschlag, den er uns am 3. April 2021 nach seiner Astra-Zeneca-Impfung im ehemaligen Flughafen Tegel mit dem spaßigen Motto Per Astra Zeneca ad Senecam überbrachte.

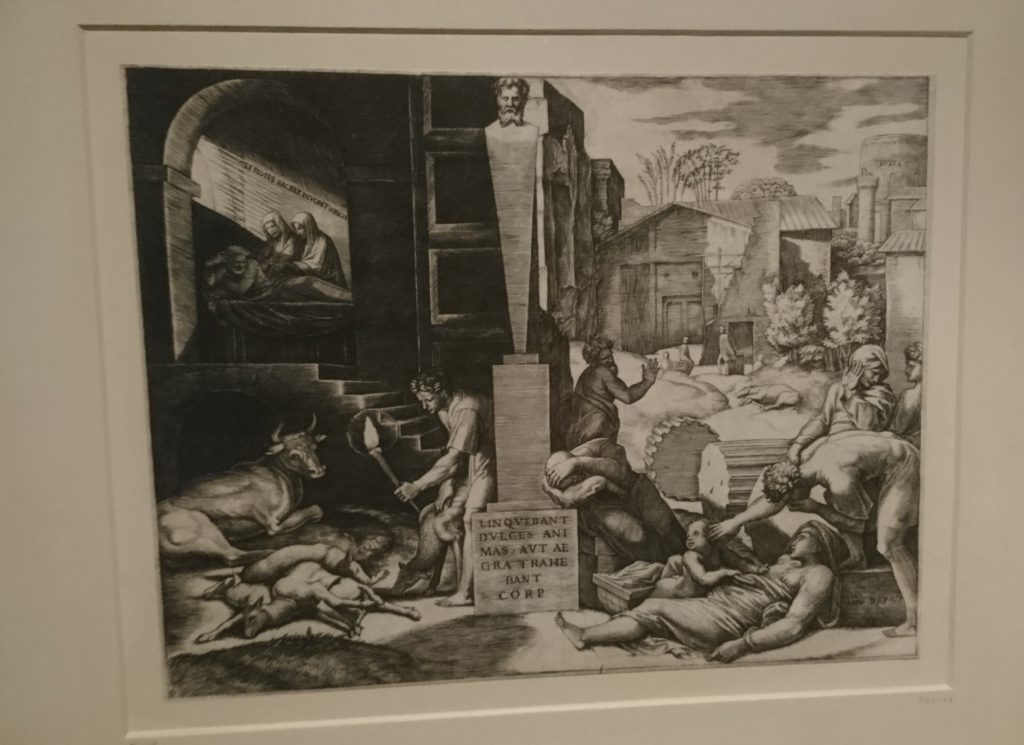

Gelassenheit gegenüber dem Tod, Einsicht in die Nichtplanbarkeit des Sterbens, das ist es, was zweifellos in unserer Gesellschaft fehlt. Dabei haben und halten wir ohne jeden Zweifel einen in der gesamten Menschheitsgeschichte nie dagewesenen Rekord an Langlebigkeit. Nur die allerwenigsten von uns hätten in früheren Zeiten das heutige durchschnittliche Sterbealter von etwa 80 Jahren erreicht. Die Kindersterblichkeit lag in allen Jahrhunderten deutlich höher als heute; als hohes „biblisches Alter“, das zu erreichen schon als besondere Gnade galt, wurden allgemein über die Jahrhunderte 70 Jahre angenommen. Ohne die Segnungen der modernen Medizin läge das Sterbealter weit darunter. Selbst das Durchschnittsalter der aktuell an Covid-19 Verstorbenen liegt mit über 80 Jahren deutlich, nämlich etwa 10 Jahre, über dem, was noch vor 100 Jahren als bestes erreichbares Sterbealter galt.

• Infografik: 89% der Corona-Toten waren im Alter 70+ | Statista

Es scheint also eine Art natürliche Alterungsgrenze zu geben, jenseits derer ein weiteres Leben oder Überleben nur mithilfe kultureller, also medizinischer Errungenschaften möglich ist. Je älter man ist, desto mehr steigt offensichtlich die Anfälligkeit für schwere Verläufe von Krankheiten, insbesondere von wenig erforschten Krankheiten. Die Corona-Erkrankung bildet darin keine Ausnahme. Sie ist keine Ausnahme. Sie ist in der reichen, wahrhaft vielfältigen Welt der Krankheiten nichts Neuartiges. Sie rechtfertigt nicht das Ausrufen eines dauerhaften allgemeinen Ausnahmezustandes und die allgemeine, dauerhafte Außerkraftsetzung grundlegender Bürgerrechte.

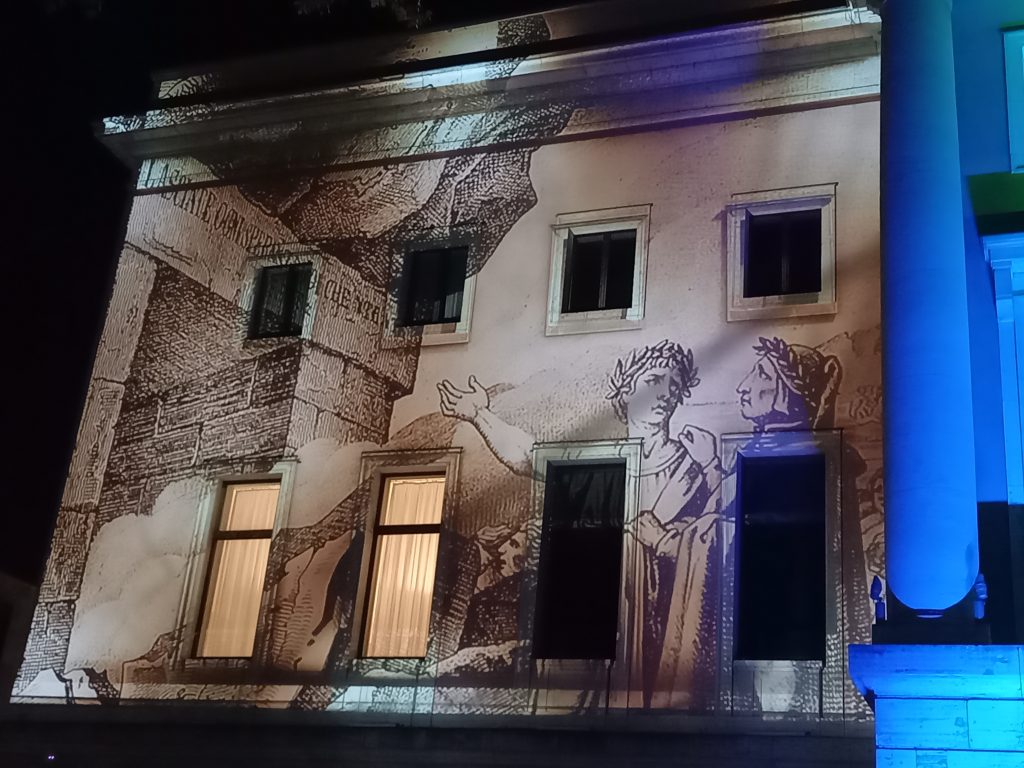

Dies zu akzeptieren, fällt in den Zeiten des die aktuelle Politik beherrschenden Planbarkeitswahns schwer. Und doch haben immer wieder Philosophen wie etwa Seneca oder Lukrez, religiöse Menschen wie etwa Jesus oder Dante sich der Unausweichlichkeit des Todes gestellt, sich produktiv damit auseinandergesetzt.

Für Seneca stellte die Tatsache der Sterblichkeit kein Übel dar; ein Übel ist es in seinen Augen, das Leben in Angst vor dem Tod zu verbringen, der nun eben gerade kein Übel ist, vor dem man sich fürchten müsste. Wer Angst vor dem Tod hat, der versäumt sein Leben.

Für Jesus oder Dante wiederum, die ohne Zweifel Todesangst erlebten und auch davon Zeugnis ablegten, war der Tod kein letztes. Er war zunächst einmal schrecklich, gewiss. Aber er war nicht das Ende aller Dinge. Er war eine Chance, über die Endlichkeit und Sterblichkeit hinauszulangen, hinauszuahnen in etwas, was uns, den Sterblichen verschlossen war.

In den letzten Gesängen seiner Komödie schreitet Dante auf diese eigene Sterbenserfahrung zu, und zuletzt gelingt es ihm, über die Sterblichkeit hinauszulangen und jenes höchste Licht zu sehen, das sich weit über Sterblichkeitsbegriffe hinaushebt —

O somma luce che tanto ti levi

da‘ concetti mortali …

sagt er im 33. Gesang des Paradiso (Vers 67-68).

Ich bemängele an der aktuellen Debatte fehlende Einsicht in die Unverfügbarkeit des Todes, ja in die naturgegebene Sterblichkeit des Menschen überhaupt.

Hier noch die von Dr. Pegasus vorgetragene Seneca-Stelle im lateinischen Original, zitiert nach: Seneca: Ad Lucilium epistulae morales, Epist. 1, Auswahl von Anton Klein. Text. 11./12. Aufl., Münster 1966, S. 47

Quem mihi dabis qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se cotidie mori? in hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus: magna pars eius iam praeterit; quicquid aetatis retro est, mors tenet. fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes horas complectere. sic fiet, ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum inieceris.