Eine Kunst, die weitgehend verlorengegangen ist, konnte ich letzte Woche ausgiebig in der Tretjakow-Galerie bestaunen: die Portraitmalerei. Niemand behauptet, dass die gemalten Portraits realistische Abbilder der Dargestellten wären – viel besser! Sie zeigen die Personen so, wie sie der Maler sah, oder wie sie sich selbst zu sehen wünschten, oder wie andere, etwa die Auftraggeber sie sahen. Umgekehrt sollten diese Bildnisse auf die Wahrnehmung der Zeitgenossen zurückwirken. Besonders fesselnd fand ich das Dostojewski-Bildnis von Perow – und das hier zu sehende Portrait Katharinas II. von Fedor Rokotov.

Rokotov zeigt die Zarin auf eine Art, wie sie für Herrscherbildnisse der damaligen Zeit eher ungewöhnlich war: nicht erhaben, statuarisch, wuchtig-gedrängt, nicht in starrer Herrscherpose, sondern als nach außen gewandte, buchstäblich auf Augenhöhe wirkende, klug anweisende Gebieterin. Das Bild strahlt Weltzugewandtheit, ja sogar Sympathie aus. War Katharina II. so? Vermutlich werden mindestens die Polen einhellig sagen: „So war sie nicht, sie hat unser Land bedenkenlos drei Mal aufteilen lassen! Sie war eine Machtpolitikerin, die Allianzen zu ihrem eigenen Vorteil schmiedete.“

Dem ist zu erwidern: Solche Portraits zeigen Machthaber in einer unlösbaren Verquickung zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Schein und Sein.

Und heute? Heute liefern die Fotografen ähnlich kalkulierte, auf Wirkung berechnete Portraits. Aus tausenden von möglichen Bildnissen wählen Auftraggeber und Dargestellte die wenigen Aufnahmen aus, in denen sie sich am vorteilhaftesten dargestellt glauben. Dabei bleibt nichts dem Zufall überlassen.

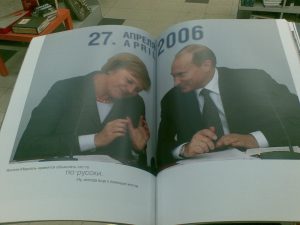

Und dies bringt mich zu meinem heutigen Buchtipp! Ich empfehle den neuen Fotoband über Wladimir Putin den Kommunikationsabteilungen aller Politiker. Ich fand das Buch in einem der Moskauer Buchläden, die ich in müßigen Stunden durchstreifte.

Der ehemalige Staatspräsident wird hier ebenfalls „auf Augenhöhe“ abgelichtet. Das Buch ist damit Lichtjahre entfernt von dem distanzierten, auf Würde und Respekt ausgerichteten Stil der Herrscherportraits früherer Jahrzehnte. Klickt auf das Foto, um es genauer zu betrachten.

Wir sehen Putin mal versonnen, mal lächelnd, mal entschlossen, – doch stets in gewinnender Haltung dargestellt.

Auch die Bildtitel und die gesamte Aufmachung haben es in sich: Die Macher haben den Band nämlich wie eine Art privates Fotoalbum angelegt, mit eingelegten Zwischenrahmen, die auf die Fortsetzung und Aufdeckung des ganzen Fotos neugierig machen sollen. Auch haben sie nicht versäumt, kleine, gleichsam hingetuschte Kommentare einzufügen, so wie es Privatmenschen gerne in ihren Familienalben machen. Die Wirkungsabsicht ist klar: „Schaut her, mit mir kann man reden, ich höre zu, ich habe Humor!“

Besonders beachtlich: dieses Doppelportrait mit der deutschen Kanzlerin.

Der Text lautet übrigens: „Angela Merkel gefällt es, etwas AUF RUSSISCH zu erklären. Nur manchmal noch – mithilfe von Gesten.“ Ein klares Signal geht von diesem Foto aus: Lasst uns miteinander reden – wenn es sein muss, auch mit Händen und Füßen.

Jeder Mensch fragt sich wohl immer wieder: Wie möchte ich sein? Wie sehen mich andere? Wie möchte ich gesehen werden? Manchmal gelingt es, diese Fragen in einem Bild zu beantworten. So etwas geschah mir gestern. Frau Steffan vom Zürcher Ammann Verlag sandte mir ein Bild von einer Veranstaltung mit Letizia Battaglia und Leoluca Orlando zu. Letzte Woche aufgenommen, im Willy-Brandt-Haus, Berlin-Kreuzberg. Zwei lachende Menschen sehe ich da, – eben Letizia Battaglia, die Photographin, daneben ich -, die beiden Menschen strahlen irgend jemandem entgegen, belustigt, fast augenzwinkernd. Sie scheinen einer Meinung zu sein. Im Hintergrund sieht man Fotos von einigen Verbrechen und Verbrechensopfern. Aber auch so etwas wie eine weiße Taube. Palermo, ihr wisst schon … Letizia selbst hat sie aufgenommen. Derzeit läuft noch die Fotoausstellung im Willy-Brandt-Haus.

Jeder Mensch fragt sich wohl immer wieder: Wie möchte ich sein? Wie sehen mich andere? Wie möchte ich gesehen werden? Manchmal gelingt es, diese Fragen in einem Bild zu beantworten. So etwas geschah mir gestern. Frau Steffan vom Zürcher Ammann Verlag sandte mir ein Bild von einer Veranstaltung mit Letizia Battaglia und Leoluca Orlando zu. Letzte Woche aufgenommen, im Willy-Brandt-Haus, Berlin-Kreuzberg. Zwei lachende Menschen sehe ich da, – eben Letizia Battaglia, die Photographin, daneben ich -, die beiden Menschen strahlen irgend jemandem entgegen, belustigt, fast augenzwinkernd. Sie scheinen einer Meinung zu sein. Im Hintergrund sieht man Fotos von einigen Verbrechen und Verbrechensopfern. Aber auch so etwas wie eine weiße Taube. Palermo, ihr wisst schon … Letizia selbst hat sie aufgenommen. Derzeit läuft noch die Fotoausstellung im Willy-Brandt-Haus.