Ich gerate auf dem Weg zur Arbeit in die Demonstration der Berliner Schüler und Studenten für bessere Bildung. Ich zückte mein Handy und nahm ein Video auf, das ihr sehen könnt, indem ihr hier drauf klickt. Zahlreiche Organisationen haben zum Schulstreik aufgerufen. Na, das kenne ich. Ich war als Schülersprecher damals ebenfalls an der einen oder anderen Aktion beteiligt. Wir forderten die Drittelparität in der Schulkonferenz. Wir wollten die volle Demokratie in der Schule. Ich selber war meistens bei solchen Umtrieben mit dabei. Mein Vater stand leider auf der Gegenseite: Er unterrichtete Grundschulpädagogik, galt als Marionette des Kultusministers, der die böse ASchO, die Allgemeine Schulordnung, erlassen hatte – frecherweise, ohne uns Schüler vorher um Erlaubnis zu bitten. Dass ich meinen Vater als Hampelmann des bayerischen Kultusministers Hans Maier in einer Karikatur entdecken musste, gab mir aber doch einen einen Stich mitten ins Herz.

Ich gerate auf dem Weg zur Arbeit in die Demonstration der Berliner Schüler und Studenten für bessere Bildung. Ich zückte mein Handy und nahm ein Video auf, das ihr sehen könnt, indem ihr hier drauf klickt. Zahlreiche Organisationen haben zum Schulstreik aufgerufen. Na, das kenne ich. Ich war als Schülersprecher damals ebenfalls an der einen oder anderen Aktion beteiligt. Wir forderten die Drittelparität in der Schulkonferenz. Wir wollten die volle Demokratie in der Schule. Ich selber war meistens bei solchen Umtrieben mit dabei. Mein Vater stand leider auf der Gegenseite: Er unterrichtete Grundschulpädagogik, galt als Marionette des Kultusministers, der die böse ASchO, die Allgemeine Schulordnung, erlassen hatte – frecherweise, ohne uns Schüler vorher um Erlaubnis zu bitten. Dass ich meinen Vater als Hampelmann des bayerischen Kultusministers Hans Maier in einer Karikatur entdecken musste, gab mir aber doch einen einen Stich mitten ins Herz.

Heute empfand ich das ganze eher als Getöse, als nicht ganz ernstzunehmen. Es war ein Happening. Zwar halte ich es immer für gut, wenn man gute Bildung fördert und fordert. Aber dann sollte man bei sich selbst anfangen. Niemand hindert die Schüler am Lernen. Ich sehe keine Schüler und Schülerinnen, die wirklich hart, fleißig und zielgerichtet mit dem selbstbestimmten Lernen beschäftigt sind. Ich sehe die Jugendlichen trommeln, in Bars herumhängen, mit Handys telefonieren, kiffen, rauchen und trinken. Ich weiß: Nicht alle sind so. Aber sie haben viel Geld, viel Zeit und Eltern, die kaum etwas von ihnen zu erwarten scheinen. Die Schüler sind in der Schule weitgehend unterfordert.

Ich lasse mir ein Flugblatt geben. Die Sozialistische Jugend Die Falken SJD schreibt:

Der Kapitalismus frisst den ganzen Bildungskuchen und alle Studienplätzchen alleine.

WIR FORDERN: GEBÄCK FÜR ALLE.

Wir brauchen den Kapitalismus nicht.

Nur gemeinsam können wir das System überwinden.

Aha. Also doch. Die Demo wird instrumentalisiert, um gezielt den Überdruss am Kapitalismus zu schüren. Intelligenz ist also eine Art Keks, den der Staat an uns alle verteilen soll. Kostenlos.

An meiner heutigen Arbeitsstätte angekommen, lese ich das Handelsblatt von gestern. Kanzlerin Merkel rechtfertigt erneut die umfassenden staatlichen Hilfen für einzelne Wirtschaftszweige. Ich lese:

Merkel wie Steinmeier bekannten sich zum Modell des Exportlandes Deutschland. Zwar sei die exportabhängige deutsche Wirtschaft momentan von der Krise besonders stark betroffen. „Es gibt aber keine Alternative dazu, dass wir eine exportstarke Nation sind“, hob Merkel hervor, „ansonsten ist unser Wohlstand in Gefahr.“ Damit setzt die Bundesregierung ihren Kurs der staatlichen Rettungspolitik fort und schlägt Warnungen der Wirtschaftsforscher in den Wind, dem Export zu sehr zu vertrauen.

Auch BDI-Präsident Hans-Peter Keitel sieht keine Alternative zu einem „starken Industrieland Deutschland“. Der frühere Hoch-Tief-Chef warnte die Wirtschaft jedoch davor, sich in der Krise zu stark auf Staatshilfen zu verlassen. Außerdem mahnte er eine wirkliche Reform der Steuer- und Sozialsysteme an. Sonst erreiche man das Ziel nicht, gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Ist unser Wohlstand in Gefahr, wenn die Exporte dauerhaft und massiv einbrechen? Ja! Ist die Sicherung des Wohlstands ein vorrangiges Ziel der Politik? Offensichtlich ja.

Kann der Staat für seine Bürger den Wohlstand sichern? Hierauf lautet meine Antwort: Nein. Es kann nicht Ziel des Staates sein, den Wohlstand der Bürger durch exorbitante Verschuldung für eine Legislaturperiode zu sichern. Die Bürger müssen sich den Wohlstand erarbeiten. Durch Fleiß, durch kluges Handeln, durch Beharrlichkeit und Redlichkeit. Der Staat kann allenfalls Rahmenbedingungen setzen. Er ist nicht dafür zuständig, den Wohlstand der jetzt Lebenden durch Verschuldung der künftigen Generationen zu sichern.

Es gibt Werte, die weit wichtiger sind als der Wohlstand: Das ist das Recht, das ist die Freiheit. Durch die jetzige Politik der Hochverschuldung wird die Freiheit der nach uns Kommenden beschnitten. Und auch das Recht wird beeinträchtigt, etwa durch die törichterweise im Grundgesetz verankerte „Schuldenbremse“. Es ist nicht schlimm, wenn unser Lebensstandard erheblich zurückgeht. Es ist schlimm, wenn Freiheitsrechte der Menschen durch immer neue Eingriffe des Staates in die Wirtschaft und durch immer einseitigere Ansprüche der Bürger an den Staat beschnitten werden.

Es wird der trügerische Wahn erzeugt, staatliches Handeln könne maßgeblich Wohlstand sichern. Ich sage: Das Handeln des Staates kann den Wohlstand ebensowenig sichern wie zusätzliche Bildungsmilliarden das gute Lernen der Schüler garantieren. Man fragt immer erneut beim Staat an. „Mach uns glücklich durch Glückskekse, Vater Staat! Mach uns klug durch Klugheitsgebäck, Mutti Bundesrepublik! Mach uns reich, oh Konjunkturprogramm II!“

Dieser selbstherrliche Anspruch des Staates, wie ihn Kanzlerin Merkel wieder und wieder formuliert, nämlich das Glück und den Wohlstand der Bürger zu sichern, führt in die Irre. Das ist die neueste Fassung eines polemischen alten Wortes, das der gute Bismarck prägte, als er seine Sozialversicherungen einführte: Staatssozialismus.

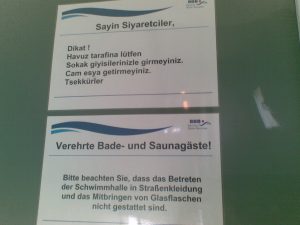

Als hart arbeitender Mann versäume ich keine Gelegenheit, mit den Menschen auf der Straße, im Schwimmbad, im Supermarkt ins Gespräch zu kommen. Das erfrischt mich, gibt mir Einblick in das, was die Leute fühlen – und ich finde es spannender als die allerneueste Operninszenierung, wo ich ich mich eher fragen muss: Und was hat sich der Regisseur gedacht?

Als hart arbeitender Mann versäume ich keine Gelegenheit, mit den Menschen auf der Straße, im Schwimmbad, im Supermarkt ins Gespräch zu kommen. Das erfrischt mich, gibt mir Einblick in das, was die Leute fühlen – und ich finde es spannender als die allerneueste Operninszenierung, wo ich ich mich eher fragen muss: Und was hat sich der Regisseur gedacht?

Das Bundessozialgericht hat

Das Bundessozialgericht hat