Kein anderer deutscher Politiker liefert so brillante Analysen zum politischen Tagesgeschäft, kein anderer deutscher Politiker kann den Funktionswandel des politischen Systems seit den Jahren 1989/90 so unbestechlich erklären wie Wolfgang Schäuble. Ich erinnere mich an einige seiner SPIEGEL- und ZEIT-Beiträge. Jeder von ihnen hat mir eine Einsicht geliefert, die ich so oder so ähnlich schon dunkel geahnt hatte – aber eben nicht die Kraft, nicht die Erfahrung hatte, sie auch auszusprechen. Ob man Schäubles Einschätzungen der Lage immer zustimmt, bleibe dahingestellt – aber in seinen hinter die Fassade dringenden, meta-politischen Aussagen halte ich ihn für unübertroffen unter den deutschen Politikern.

Kein anderer deutscher Politiker liefert so brillante Analysen zum politischen Tagesgeschäft, kein anderer deutscher Politiker kann den Funktionswandel des politischen Systems seit den Jahren 1989/90 so unbestechlich erklären wie Wolfgang Schäuble. Ich erinnere mich an einige seiner SPIEGEL- und ZEIT-Beiträge. Jeder von ihnen hat mir eine Einsicht geliefert, die ich so oder so ähnlich schon dunkel geahnt hatte – aber eben nicht die Kraft, nicht die Erfahrung hatte, sie auch auszusprechen. Ob man Schäubles Einschätzungen der Lage immer zustimmt, bleibe dahingestellt – aber in seinen hinter die Fassade dringenden, meta-politischen Aussagen halte ich ihn für unübertroffen unter den deutschen Politikern.

Um so überraschter war ich am vergangenen Donnerstag, ihn bei der Gesellschaft zur Förderung der Kultur im erweiterten Europa in sehr aufgeräumt-erzählerischer, zwangloser, persönlicher Haltung zu erleben. Thema war erneut: Das Doppelgedächtnis der „alten“ und „neuen“ EU-Staaten. Zsuzsa Breier hob zu Beginn hervor, wie weit wir noch von einer gemeinsamen europäischen Erinnerungskultur entfernt seien. Dazu sei noch sehr viel mehr Erzählen und Benennen nötig. Viel zu wenig werde von den Verbrechen der Kommunisten geredet. Mart Laar, der ehemalige estnische Ministerpräsident, arbeitete in klaren, unzweideutigen Worten heraus, welchen Weg Estland und die ehemaligen Ostblockstaaten insgesamt gegangen seien: weg aus der Unterjochung durch das Zwangssystem des Kommunismus, hin zu Selbstbestimmung, schmerzhaften Reformen, mühsamen Aufbauprozessen.

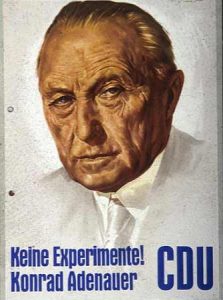

Schäuble fand von Anfang an einen sehr persönlichen Ton. Ich sah, mit welcher Aufmerksamkeit er durch seinen frei schweifenden Blick das Publikum zu „lesen“ versuchte! Immer wieder richtete er auch das Wort direkt an uns Zuhörer. Etwa als er sich klar für das repräsentative und gegen das direkte Modell der Demokratie aussprach: „Machen Sie nicht den Fehler, Volksabstimmungen einzuführen! Sonst kommt so ein Blödsinn heraus wie das Schweizer Minarettbauverbot.“ Es gelte vielmehr, mühselige Einsichten „von oben herab“ durch „nachholende Zustimmung“ in politisches Handeln umzusetzen. Schäuble verwies zu recht darauf, dass die Generation „Adenauer und seine Mitstreiter“ viele grundlegende Weichenstellungen durchsetzten, die zweifellos bei direkten Volksabstimmungen damals durchgefallen wären. Regierungskunst ist eben auch, das für richtig Erkannte zu tun, auch wenn die Mehrheiten erst nachher zustande kommen.

Zwei Mal kam Schäuble zu der Feststellung: „So sind wir.“ So sind wir – wir werden die Freiheit dem Zwang vorziehen. Und wir werden den größeren Wohlstand dem freiwilligen oder erzwungenen Verzicht und der Mangelwirtschaft vorziehen.Wir können Politik nur mit den Menschen machen, wie „wir“ (nicht „sie“) eben sind.

„So sind wir.“ Dieser eine Satz hat mich am meisten beeindruckt! Hier wurde nicht von komplizierten Systemen oder Funktionen, vom „christlichen Menschenbild“ oder ähnlichem doziert. Hier sprach einer, der sich ausdrücklich einbezog. Der sich selbst für fehlbar, unvollkommen und beschränkt ausgab und ausdrücklich auf eine Stufe mit seinen Wählern stellte.

Den Vorwurf, es werde zu wenig von den Verbrechen der Kommunisten gesprochen, parierte Schäuble mit folgendem Hinweis: „Mir hat mein Freund Ignatz Bubis erzählt, wie lange es dauerte, bis seine Verwandte über die Schrecken des KZ zu reden anfing. Es dauerte bis in die 80er Jahre.“ Schäubles Botschaft war: Man sollte nicht zu viel in den Schrecken der Vergangenheit wühlen, sondern beherzt und entschlossen die großen Aufgaben der Zukunft anpacken, etwa die Festigung und Vertiefung der Europäischen Union. Hier sei er keineswegs mit dem Erreichten zufrieden. Die einseitig verfolgte Idee des Nationalstaates habe sich überlebt. Der Nationalstaat bedürfe der Überwölbung durch Europa – aber auch der Stärkung der untergeordneten, der regionalen und lokalen Ebenen. Hier klang das Subsidiaritätsprinzip durch, das – so Schäuble – leider nicht durchgängig genug beachtet werde.

„Wenn es eine umfirmierte NSDAP gegeben hätte, wenn sie nach 1945 nicht verboten worden wäre, dann hätten die Nazis ähnlich hohe Stimmengewinne erzielt wie die umbenannte SED nach 1990.“ Diese mutige Aussage bekräftigte Schäuble noch einmal, als ein Zuhörer energisch den Kopf schüttelte. Geschäft der Demokratie sei es, das gesamte Spektrum der Meinungen zuzulassen und durch unablässiges Werben und Kämpfen für die als richtig erkannte Sache einzutreten. Gerade in diesen Passagen wurde deutlich, dass dem politischen Menschen Wolfgang Schäuble jeder eifernde, jeder rechthaberische Zug fehlt. Ich meine: Zwischen dieser klug abwägenden, um die Verführbarkeit des Menschen wissenden Weltsicht und dem, was man als stumm leidendes Mitglied etwa auf Versammlungen der Berliner CDU um die Ohren gewatscht bekommt, liegen wahrhaftig Welten.

Einbeziehung, Ausgleich, klare Friedenspolitik – unter diesen Grundworten ließen sich weitere Anmerkungen zusammenfassen. Einer privilegierten bilateralen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland, wie sie bis 2005 gepflegt wurde, erteilte Schäuble deshalb eine klare Absage: „Wir dürfen als Deutsche keine Russlandpolitik machen ohne unsere europäischen Partner einzubeziehen.“

Mein persönliches Fazit des Abends lautet: Mart Laar und Wolfgang Schäuble teilen wesentliche Grundeinsichten. Sie gehen davon aus, dass die Politik eines freien Europa aktiv-vorwärtsblickend sein muss, im Bewusstsein der zum Glück überwundenen Spaltung Europas klare Ziele verfolgen muss, ohne die Gräben der Vergangenheit durch gefährliches Verschweigen oder nicht zielführendes Darin-herum-Wühlen künstlich offenzuhalten.

Ich fasse also den gesamten Abend so in zwei Worten zusammen: „Wer nicht gegen uns ist, der sei für uns! Wer noch nicht für uns ist, dem reichen wir die Hand hin!“

Die Kraft der Freiheit wird stärker sein als die Knechtschaft eines Systems. Der politische und wirtschaftliche Erfolg des Europäischen Projekts wird stärker sein als das Spaltungsdenken. Und die Idee der Eigenverantwortung wird dem übermäßigen Machtanspruch der Systeme und Bürokratien in jederlei Gestalt widerstehen müssen.

Dem kann ich nur zustimmen. Denn: So sind wir.

Unser Foto zeigt von links nach rechts: Wolfgang Schäuble, Mart Laar, Moderator Konstantin von Hammerstein

Letzten Mittwoch fand eine Bezirksratssitzung des ADFC statt. Gute, anregende Debatten. Das Tolle ist, dass in diesem Gremium tatsächlich alle 12 Berliner Bezirke vertreten sind und sich austauschen, Beschlüsse fassen oder auch offene Fragen aufwerfen! Berlin ist ein reich gegliederter Mikrokosmos, mit dem Rad ideal erfahrbar!

Letzten Mittwoch fand eine Bezirksratssitzung des ADFC statt. Gute, anregende Debatten. Das Tolle ist, dass in diesem Gremium tatsächlich alle 12 Berliner Bezirke vertreten sind und sich austauschen, Beschlüsse fassen oder auch offene Fragen aufwerfen! Berlin ist ein reich gegliederter Mikrokosmos, mit dem Rad ideal erfahrbar!